|

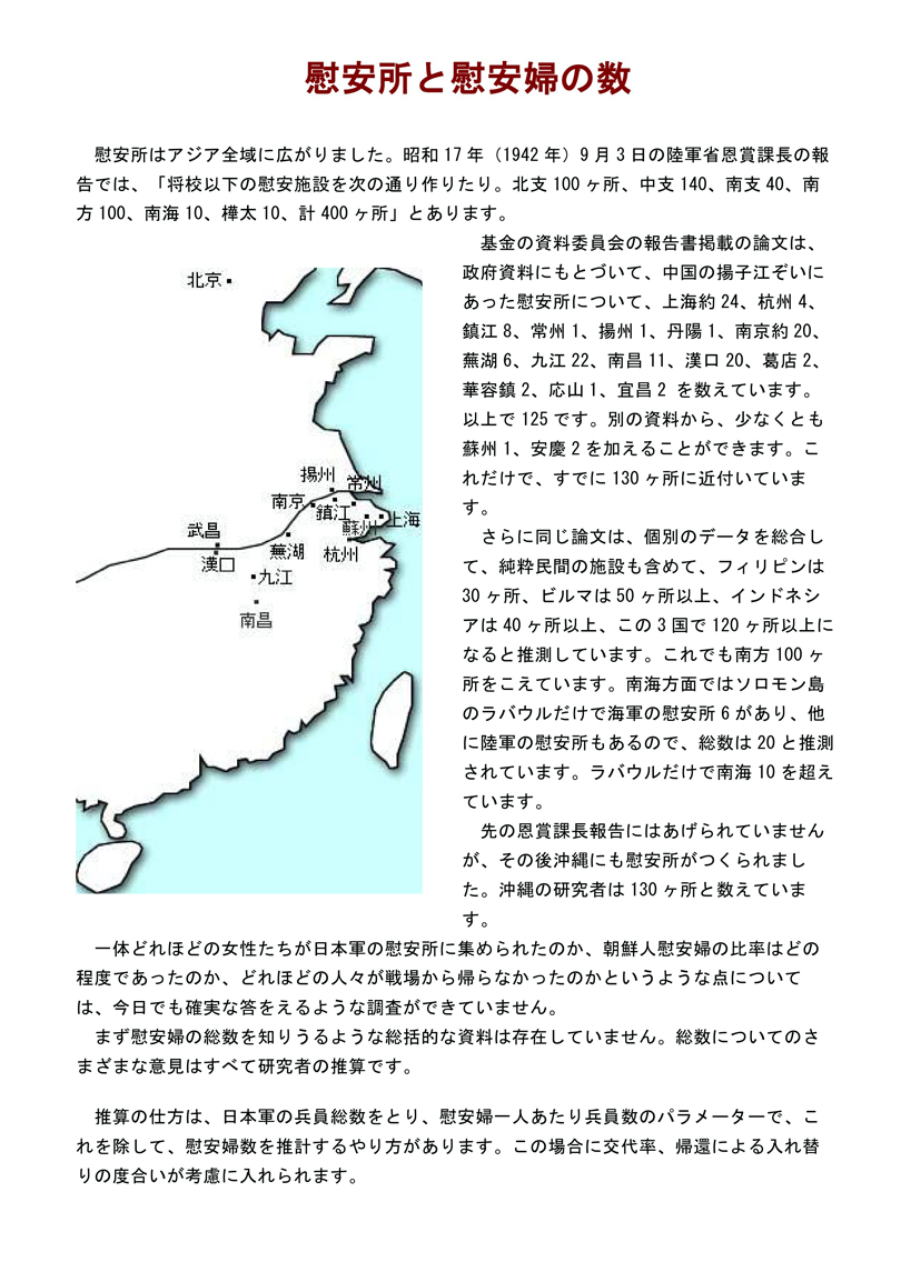

安康天皇(あんこうてんのう、履中天皇2年? - 安康天皇3年8月9日)は、第20代天皇(在位:允恭天皇42年12月14日 - 安康天皇3年8月9日)。穴穂天皇・穴穂皇子(あなほのみこ)。

允恭天皇42年1月に允恭天皇が崩御する。

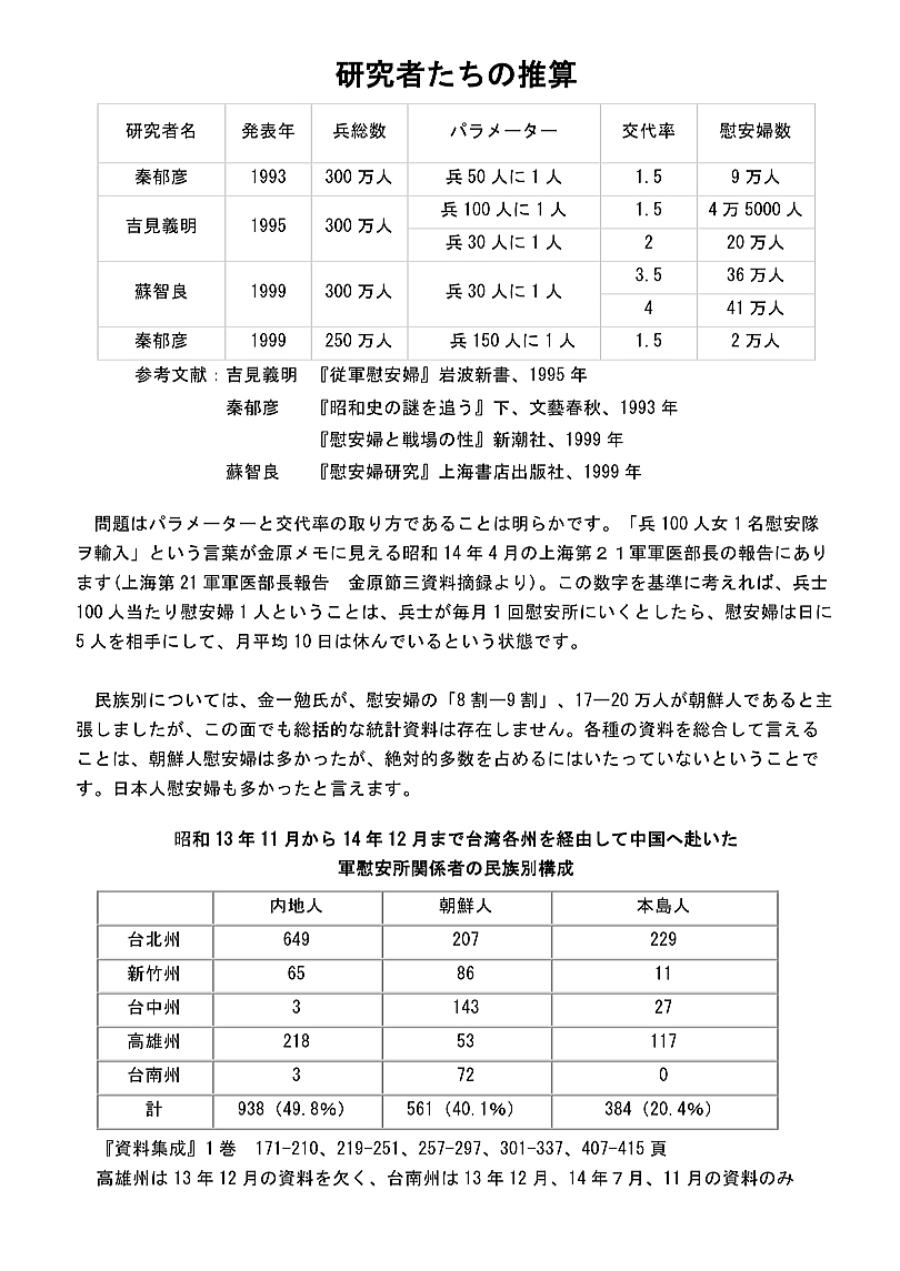

皇太子の木梨軽皇子には近親相姦の前科が有ったために群臣は皆従わず、同母弟の穴穂皇子の側に付いた。軽皇子は穴穂皇子を討ち殺そうとして兵を集めるが、群臣が離反していく不利な現況を悲嘆して、物部大前宿禰(もののべのおおまえのすくね)の家に潜んだ。

穴穂皇子が率いる兵に包囲され、大前宿禰の計らいで戦は避けられたが、軽皇子は自裁した。こうして、穴穂皇子は12月に践祚した。

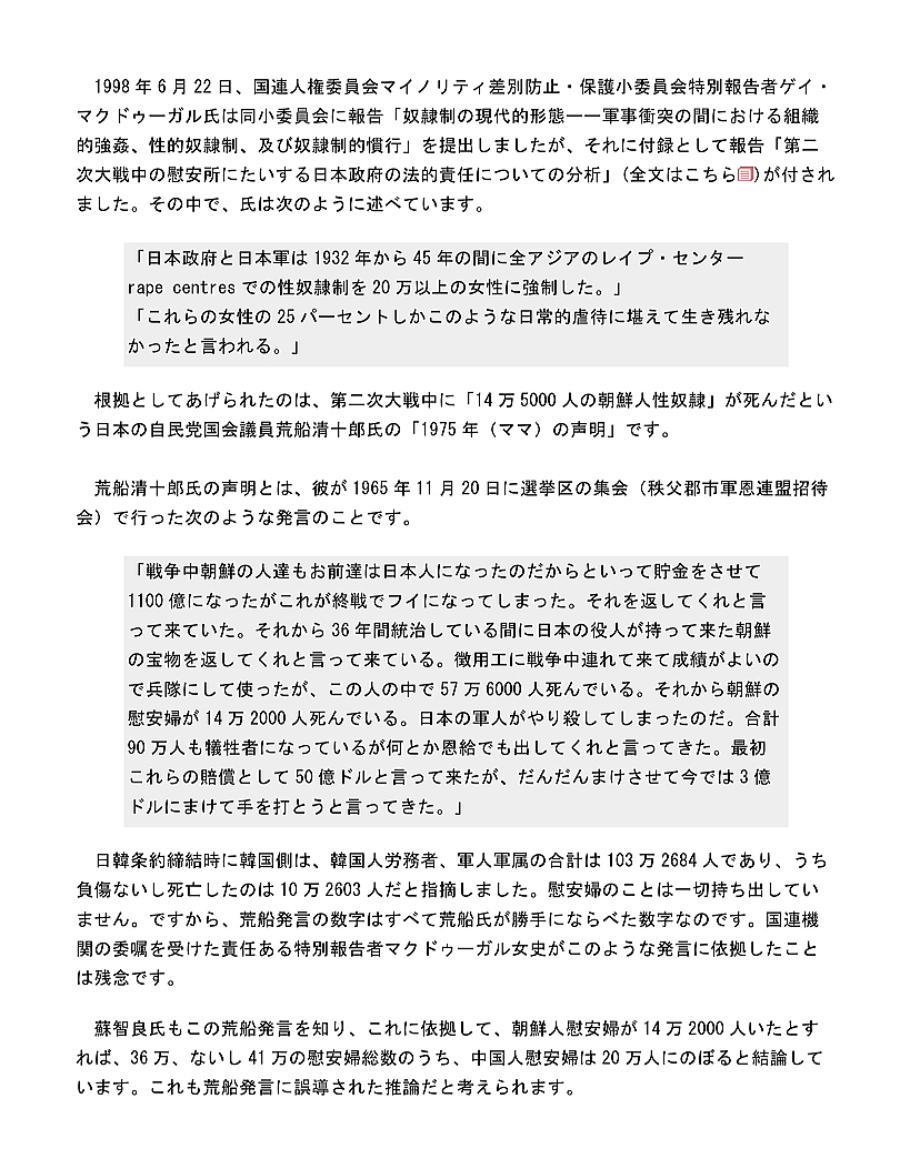

安康天皇元年、根使主の讒言を信じて大草香皇子(仁徳天皇の皇子)を誅殺し、翌年にその妃であった中蒂姫を皇后に立てた。同3年8月9日、天皇は中蒂姫の連れ子眉輪王により暗殺された。『古事記』『旧事紀』に享年56、『帝王編年記』に享年54と伝えられる。 |

|

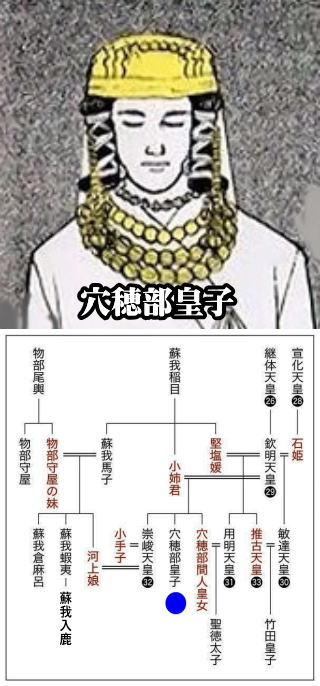

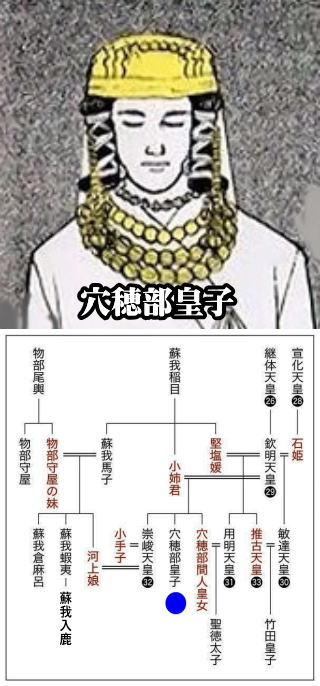

穴穂部皇子(あなほべのおうじ、生年不詳 - 用明天皇2年6月7日(587年7月17日))は、飛鳥時代の皇族。

欽明天皇の皇子。欽明天皇の皇子として誕生。母は蘇我稲目の娘・小姉君。兄に敏達天皇などがいる。聖徳太子の叔父でもある。

皇位を望み物部守屋と結託。

用明天皇2年(587年)4月9日、用明天皇は崩御したが、後嗣が定まらず皇位は一時的に空位となった。そのため同年5月、守屋は穴穂部皇子を天皇に立てようと思い、密使を皇子に送り、遊猟に出ると欺いて淡路へ来るよう願った。

これに対し同年6月7日、蘇我馬子は炊屋姫を奉じて、佐伯連丹経手、土師連磐村、的臣真噛に速やかに穴穂部皇子と宅部皇子を誅殺するよう命じた。その日の夜半、佐伯連丹經手らは穴穂部皇子の宮を囲んだ。

穴穂部皇子は楼を登ってきた衛士に肩を斬られると、楼から落ちて隣家へ走り入ったが、灯をかかげた衞士らによって探し出され殺害された。なお、翌8日には穴穂部皇子と仲が良かった宅部皇子も誅殺され、同年7月には馬子によって物部守屋も滅ぼされている。 |

|

崇峻天皇(すしゅんてんのう、欽明天皇14年(553年?) - 崇峻天皇5年11月3日(ユリウス暦592年12月12日?))は、第32代天皇(在位:用明天皇2年8月2日(587年9月9日?)

- 崇峻天皇5年11月3日(592年12月12日?))。

諱は泊瀬部(はつせべ)、即位前は泊瀬部皇子(はつせべのみこ)と称した。『古事記』には長谷部若雀天皇(はつせべのわかささぎのすめらみこと)とある。

592年10月4日に、猪を献上する者があった。天皇は笄刀(こうがい)を抜いてその猪の目を刺し、「いつかこの猪の首を斬るように、自分が憎いと思っている者を斬りたいものだ」と発言。そのことを聞きつけた馬子が「天皇は自分を嫌っている」と警戒し、部下に暗殺命令を下した。そして東国の調を進めると偽って天皇を儀式に臨席させ、その席で東漢駒に暗殺をさせた。臣下により天皇が殺害されたのは、確定している例では唯一である。 |

|

蘇我入鹿(そが の いるか、推古天皇18年(610年)?

皇極天皇4年(645年)6月12日)は飛鳥時代の豪族。

大臣として大和朝廷の有力者であったが大化の改新の前夜、乙巳の変において討たれ、その後、蘇我氏が凋落するきっかけとなった。

古人大兄皇子の異母弟で、皇位継承のライバルだった中大兄皇子(後の天智天皇)・中臣(藤原)鎌足らの乙巳の変によって、飛鳥板蓋宮の大極殿において皇極天皇の御前で殺害された。

享年は一説に35とも。天皇に無罪を訴えるも、あえなく止めを刺され、雨が降る外に遺体を打ち捨てられたという。 |

|

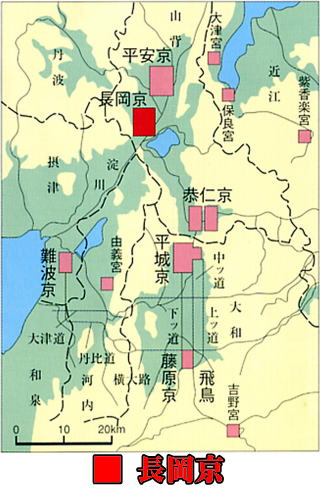

藤原種継(ふじわら の たねつぐ、天平9年(737年) - 延暦4年9月24日(785年10月31日))は奈良時代末期の公卿。藤原式家、参議・藤原宇合の孫。無位・藤原清成の長男。

官位は正三位・中納言、贈正一位・太政大臣。

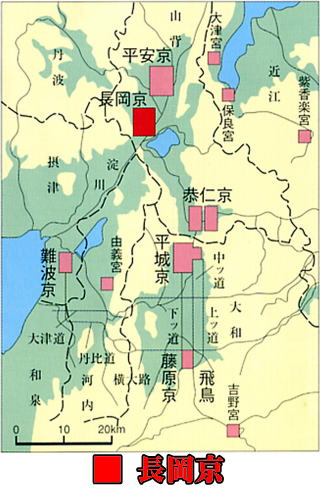

平城京より長岡京に遷都後間もない延暦4年(785年)9月23日夜、種継は造宮監督中に矢で射られ翌日死去。

桓武天皇が大和国に出かけた留守の間の事件だった。暗殺犯として大伴竹良らがまず捕縛され取調べの末、大伴継人・佐伯高成ら十数名が捕縛されて斬首となった。

事件直前の8月28日に死去した大伴家持は首謀者として官籍から除名された。

事件に連座して流罪となった者も五百枝王・藤原雄依・紀白麻呂・大伴永主など複数にのぼった。 |

|

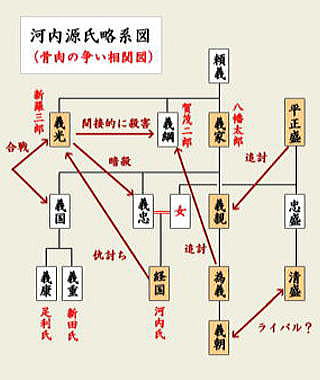

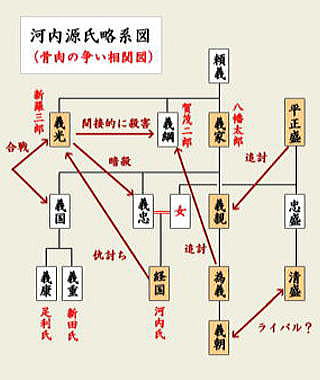

源義忠(みなもと の よしただ)は平安時代後期の武将。清和源氏の中の河内源氏四代目棟梁。

源義家の死後河内源氏の家督を相続、伊勢平氏と和合して勢力の維持を図ったが同族に暗殺された。

義忠の暗殺は当初、従弟で叔父(義光の兄)源義綱の子・源義明とその家人・藤原季方の犯行とされたため、義忠の甥(弟という説もある)・源為義は義綱の一族を甲賀山に攻め、義綱の子らは自決し、義綱も捕らえられ佐渡へ流された。

しかしその後になって義光の犯行であったことがわかった。

これにより河内源氏は義忠・義綱という2人の実力者を失い、義光も暗殺事件の黒幕であることが発覚したため常陸に逃亡。 |

|

源義朝(みなもと の よしとも)は平安時代末期の河内源氏の武将。源為義の長男。

母は白河院近臣である藤原忠清の娘。

源頼朝・源義経らの父。

源義家の死後、河内源氏は内紛によって都での地位を凋落させていた。

都から東国へ下向した義朝は、在地豪族を組織して勢力を伸ばし、再び都へ戻って下野守に任じられる。

東国武士団を率いて保元の乱で戦功を挙げ、左馬頭に任じられて名を挙げるが、3年後の平治の乱で藤原信頼方に与して敗北し都を落ち延びる道中尾張国で家人に裏切られ謀殺された。 |

|

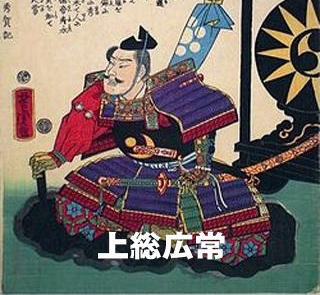

上総広常(かずさ ひろつね)は平安時代末期の武将、豪族。上総権介上総常澄の八男(嫡男)。

寿永2年(1183年)12月、頼朝は広常が謀反を企てたとして、梶原景時・天野遠景に命じ、景時と双六に興じていた最中に広常を謀殺させた。

嫡男・上総能常は自害し、上総氏は所領を没収された。 |

|

一条忠頼(いちじょう ただより)は平安時代末期の甲斐国の武将。甲斐源氏の武田信義の嫡男。

平氏の屋島への撤退により軍事的脅威はひとまず去り、一部の残留兵力を残して遠征軍の大半は東国に帰還した。

忠頼もこの時に東国に戻ったと思われる。それからまもなくの6月16日(『延慶本平家物語』では4月26日)、鎌倉に招かれた忠頼は酒宴の最中に、頼朝の命を受けた天野遠景によって暗殺された。 |

|

藤原泰衡(ふじわら の やすひら)は平安時代末期、鎌倉時代初期の武将。奥州藤原氏第4代(最後)の当主。

父の後を継ぎ、奥州藤原氏の当主となるが、父ほどの力量も才覚もなく、日に日に強まっていった源頼朝の圧力に屈し「判官贔屓」で有名な悲劇の英雄・源義経を自害に追いやり、それに前後して義経派であった忠衡をはじめとする弟3人(高衡は生き残った)をも殺害した。

しかし、その後の奥州合戦で頼朝に敗れ、最終的には部下に裏切られて非業の最期を遂げてしまい奥州藤原氏は滅亡した。 |

|

源頼家(みなもと の よりいえ)は鎌倉時代前期の鎌倉幕府第2代将軍(鎌倉殿)。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の嫡男で母は北条政子(頼朝の子としては第3子で次男、政子の子としては第2子で長男)。

父・頼朝の死により18歳で家督を相続し、鎌倉幕府の第2代鎌倉殿、更に3年半後に征夷大将軍となる。

母方の北条氏を中心として十三人の合議制がしかれ、頼家の独断は抑えられたとされるが、当事者である北条氏の史書の記録のみでしか確認できていない。

合議制成立の3年後に頼家が重病に陥ると、頼家の後ろ盾である比企氏と、弟の実朝を担ぐ北条氏との対立が起こり、北条氏一派の攻撃により比企氏は滅亡する。

頼家は将軍職を剥奪され、伊豆国修禅寺に幽閉されたのち、北条氏の手により暗殺された。

頼家追放により北条氏が鎌倉幕府の実権を握ることになる。 |

|

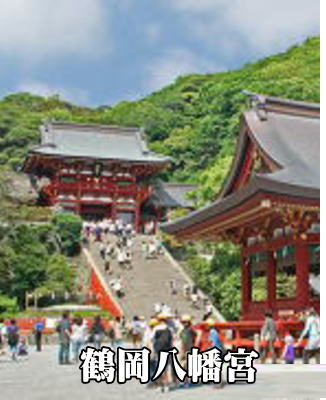

源実朝(みなもと の さねとも、實朝)は鎌倉時代前期の鎌倉幕府第3代征夷大将軍。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の四男(頼朝の子としては第6子で四男、政子の子としては第4子で次男)として生まれ、兄の頼家が追放されると12歳で征夷大将軍に就く。

政治は始め執権を務める北条氏などが主に執ったが、成長するにつれ関与を深めた。

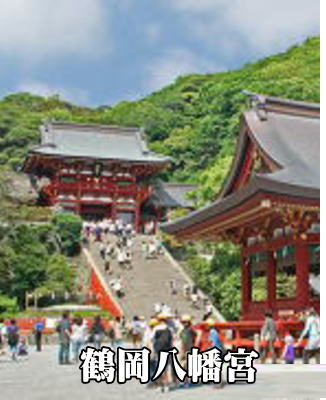

官位の昇進も早く武士として初めて右大臣に任ぜられるが、その翌年に鶴岡八幡宮で頼家の子公暁に暗殺され、わずか28年の生涯をとじた。これにより鎌倉幕府の源氏将軍は断絶した。 |

|

源仲章(みなもと の なかあきら、生年不詳 - 建保7年1月27日(1219年2月13日))は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての貴族・儒学者。

宇多源氏、左大臣・源雅信の後裔で河内守・源光遠の子。

官位は従四位上・文章博士。

建保7年(1219年)実朝の右大臣任官の祝賀の拝賀の日、鶴岡八幡宮において実朝の甥の公暁によって実朝とともに殺害されたとしている。

一方『愚管抄』では、実朝が御剣役の義時に八幡宮の中門にとどまるよう告げ、殺害現場に義時は同行していなかったが、先導役として松明を振っていた仲章は義時と勘違いされて殺されたとしている。 |

|

日野義資(ひのよしすけ、応永4年(1397年) - 永享6年6月9日(1434年7月15日))は室町時代の公家。

藤原北家日野流の一家裏松家当主。裏松重光の三男。

正三位権大納言。

永享6年(1434年)6月9日、義資は自邸で就寝中、侵入した何者かに殺害され、首を持ち去られた。

犯人は捕まらず、当時から義教の指示であるという噂が流れていた。 |

|

足利義教(あしかが よしのり、異体字:足利義敎)は、室町時代中期の室町幕府の第6代将軍(在職:1428年 - 1441年)。第3代将軍・足利義満の五男。

義教は少数の側近を伴って赤松邸に出かけたが、猿楽を観賞していた時、突如屋敷に馬が放たれ門がいっせいに閉じられた音がした。

義教は「何事であるか」と叫ぶが、傍らに座していた義教の義兄(正室・尹子の兄)・正親町三条実雅(正親町三条公治の父)は「雷鳴でありましょう」と答えた。

その直後、障子が開け放たれ甲冑を着た武者たちが宴の座敷に乱入、赤松氏随一の武士安積行秀(あさか ゆきひで)が義教の首をはねた。享年48(満47歳没)。 |

|

上杉憲忠(うえすぎ のりただ)は、室町時代中期の武将、守護大名。享徳3年12月27日(1455年1月15日)に鎌倉にある成氏の西御門邸に招かれた憲忠は、成氏の命を受けた結城成朝の家臣多賀谷氏家・高経兄弟によって謀殺された。

享年22。

法号は興雲院長釣道洪。直後、岩松持国率いる別働隊が管領屋敷を襲撃し、長尾実景・景住父子も殺害した。

憲忠殺害の翌年の康正2年(1456年)、成氏は憲忠殺害に対する弁明の書状を幕府に対して提出している。

しかし、その内容は謝罪ではなく開き直りに近いものであった。この弁明書の他にも成氏は何回か幕府へ弁明書を送ったが、幕府はそれを黙殺した。

憲忠の死を契機として、憲忠の遺臣と上杉持朝は連合軍を結成、足利成氏と合戦を始め、泥沼の抗争が幕を開くこととなる。 |

|

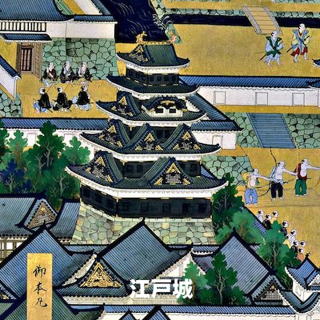

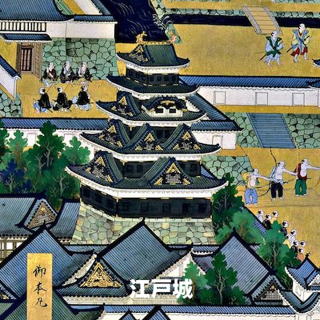

太田道灌(おおた どうかん)は、室町時代後期の武将。武蔵守護代・扇谷上杉家の家宰。

江戸城を築城したことで有名である。

文明18年7月26日(1486年8月25日)、扇谷定正の糟屋館(神奈川県伊勢原市)に招かれ、道灌はここで暗殺された。

享年55。

『太田資武状』によると、道灌は入浴後に風呂場の小口から出たところを曽我兵庫に襲われ斬り倒された。

死に際に「当方滅亡」と言い残したという。

自分がいなくなれば扇谷上杉家に未来はないという予言である。 |

|

細川政元(ほそかわ まさもと)は、室町時代後期から戦国時代前期の武将、守護大名。

将軍を挿げ替え(明応の政変)、管領として幕政を牛耳り、細川京兆家の全盛期を築いて最大勢力に広げたが、3人の養子を迎えたことで家督争いが起こり、自らもその争いに巻き込まれて家臣に暗殺された(永正の錯乱)。

実力者政元の登場によって小康状態にあった畿内周辺は、その死と澄元・高国両派の争いによって再び長期混迷していくこととなる。 |

|

穴山信懸(あなやま のぶとお、生年不詳 - 永正10年5月21日(1513年6月30日))は戦国時代の武将。

甲斐国南部河内領の国衆。戦国期の甲斐国では守護武田家の当主信昌・信昌次男の油川信恵と信昌嫡男信縄が対立。

乱は甲斐の国衆勢力を巻き込んで継続し永正2年(1505年)には信昌・信縄が相次いで死去すると、家督を継承した信直(信虎)と信恵・国衆の間で抗争が展開される。

穴山氏では信直との対応を巡り内訌が発生していたと考えられており、永正10年(1513年)に信懸は息子清五郎により暗殺されている。 |

|

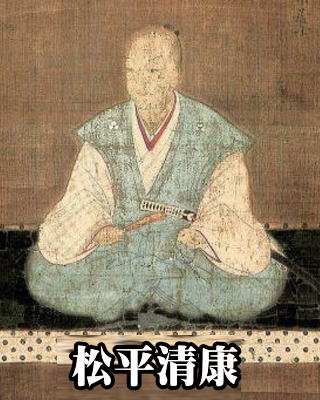

松平清康(まつだいら きよやす)は、戦国時代の武将。徳川家康の祖父にあたる。

三河統一の勢いに乗った清康は、斎藤道三と織田を挟撃するため、1万余りの大軍で尾張に進軍。

天文4年(1535年)12月、清康は尾張に侵入し織田信秀の弟の信光の守る守山城を攻めた。

この守山の陣の最中の12月5日(12月29日)、清康は大手門付近で突如、家臣の阿部正豊(弥七郎)に斬られ即死した。

これを「森山崩れ(守山崩れとも)」という。

享年25。これは松平信定の策略であったといわれている。 |

|

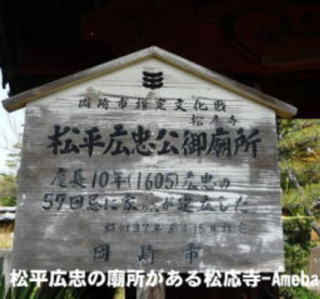

松平広忠(まつだいら ひろただ)は、戦国時代の武将。三河国額田郡岡崎城主。松平宗家8代当主。松平清康の子。

徳川家康の父。死因に関しても諸説がある。

病死とするもの→「三河物語」(69頁)「松平記」(107頁)など。岩松八弥(片目弥八)によって殺害されたと記すもの→「岡崎領主古記」

一揆により殺害されたとするもの→「三河東泉記」。天文18年3月、鷹狩の際に「岡崎領分 渡利村の一揆生害なし奉る」と記す(下記所蔵本15丁左)。

またこれを「尾州織田弾正忠の武略」としている。『岡崎市史別巻』上巻206頁に採録されている。 |

|

大友義鑑(おおとも よしあき、異体字:大友義鑒)は、戦国時代の武将・戦国大名。

豊後国大友氏の20代当主。天文19年(1550年)、義鑑は病弱な嫡男義鎮より、溺愛している三男塩市丸に家督を譲ろうとした。そのため寵臣の入田親誠と共謀して義鎮派の家臣を次々と殺害していく暴挙に至った。

しかし、一連の殺害で身の危険を感じた義鎮派家臣の逆襲を受けることになる。

そして2月10日、義鎮派家臣の津久見美作守、田口鑑親らが義鑑の居館を襲撃、居館の2階にいた塩市丸とその母を殺害し義鑑も瀕死の重傷を負い、2日後の2月12日に死亡した(二階崩れの変)。享年49。 |

|

菊姫(きくひめ、生年不詳 - 天文21年3月23日(1552年4月16日)は戦国時代宗像氏一族の女性。

宗像氏の家督を巡る争いに巻き込まれ、悲劇的な最期を遂げたことで知られる。

その死後の数々の伝説が残された。

天文21年3月23日の夜、山田の館で鍋寿丸側から命を受けた家臣により山田夫人、菊姫、四人の侍女が惨殺された。

館内は血の海と化し、館に乱入した雑兵により財宝を奪われたという。菊姫ら6人の遺体は館の裏側の崖下に穴を掘って埋められた。 |

|

斯波義統(しば よしむね)は戦国時代の守護大名。斯波氏(武衛家)14代当主。

織田 信友(尾張下四郡の守護代)は小守護代・坂井大膳をはじめとして、腹心の織田三位、河尻左馬助、川原兵助らとともに守護邸に攻め入った。

義統は、城に火を懸けて弟の統雅や従叔父の義虎(斯波義雄の子)ら一族30余名と共に自害した。享年42。

義統自害の報せを受けた義銀は、川狩りを切り上げて湯帷子姿のまま那古野の信長の元へ救いを求めると、信長は義銀に二百人扶持を献じて津島神社に住まわせた。

なお、もう一人の義統子息(後の毛利秀頼か?)は毛利十郎によって保護され、那古野へ送り届けられている。

義統自害からわずか6日後の7月18日、信長は義統の敵討ちという大義を以って清洲へ攻め入り、清洲城から迎撃してきた大和守方を安食村にて打ち破って先日義統を襲った織田三位や河尻左馬助ら多くの大和守方の武将を討ち果たした。

(安食の戦い) |

|

織田信行(おだ のぶゆき)は、戦国時代の武将。なお信行の名以外では信勝で呼ばれる方が多い。

父は織田信秀、母は土田御前で織田信長の同母弟にあたる。

弘治3年(1557年)11月2日に清洲城へ信長の見舞いに行ったが、清洲城北櫓天主次の間で信長の命を受けた河尻秀隆ら、あるいは池田恒興らによって暗殺された。

子の坊丸(後の津田信澄)は土田御前の助命嘆願もあり事なきを得たが、のち本能寺の変に際して信長の三男・信孝に討たれている。

『甫庵信長記』によると、山口飛騨守・長谷川橋介・川尻青貝(この場合は1人の人物)の3人がまず斬り付け、土田御前のいる方へ逃げようとしたところを池田恒興が取り押さえて殺害したとされる。 |

|

足利義輝(あしかが よしてる)は室町時代後期(戦国時代)の室町幕府第13代征夷大将軍(在職:1546年 - 1565年)。

永禄8年(1565年)5月19日、久通と三好三人衆は主君・三好義継(長慶の養嗣子)とともに清水寺参詣を名目に集めた約1万の軍勢を率い二条御所に押し寄せ、将軍に訴訟(要求)ありと偽り取次ぎを求めた(永禄の変)。

義輝は自ら薙刀を振るって奮戦したが衆寡敵せず、最期は寄せ手の兵たちが四方から畳を盾として同時に突きかかり殺害された(または槍で足を払われ、倒れたところに上から刺し殺されたともいう)。享年30(満29歳没)。

この時、摂津晴門の嫡子・糸千代丸も一緒に討ち死にした。

また義輝の生母である慶寿院も殉死している。 |

|

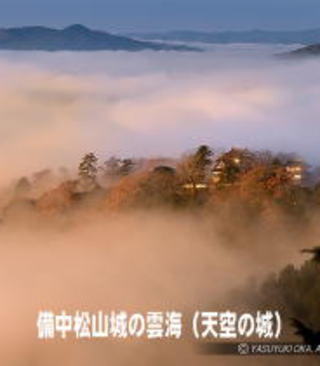

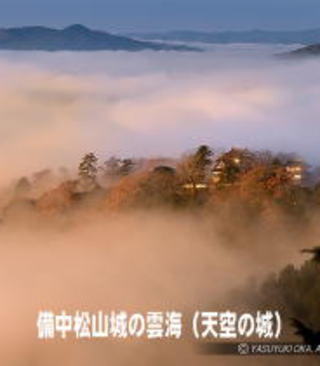

三村家親(みむら いえちか)は、戦国時代の備中国の大名。

備中松山城主。

勢力を拡大すべく、備前国や美作国に侵攻し勇猛をもって宇喜多直家を打ち破ること数度に及んだが、永禄9年(1566年)2月5日、美作国の興善寺に滞在して重臣一同と評議中、直家の命を受けた遠藤秀清、俊通兄弟に短筒の火縄銃で撃たれて死亡した。享年50。当時としては珍しい鉄砲による暗殺である。 |

|

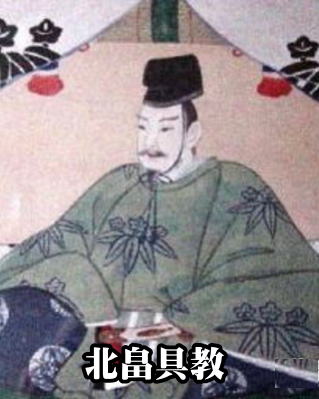

北畠具教(きたばたけ とものり)は戦国時代から安土桃山時代にかけての大名・公家。伊勢国司北畠家の第8代当主。

天正4年(1576年)11月25日に信長と信雄の命を受けた旧臣(長野左京亮、加留左京進(藤方朝成の名代)ら)たちの襲撃を受けて、子の徳松丸・亀松丸、および家臣の大橋長時・松田之信・上杉頼義ら(名が判明しているだけで14名の武士)共々殺害された。享年49。

同時に長野具藤はじめ北畠一門の主な者が信雄の居城・田丸城において殺害され、これにより戦国大名としての北畠氏は完全に織田氏に乗っ取られた。

(三瀬の変) |

|

山中幸盛(やまなか ゆきもり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。尼子氏の家臣。

通称は鹿介(しかのすけ)。巷間では山中鹿介の名でよく知られる。幼名は甚次郎(じんじろう)。

優れた武勇の持ち主で「山陰の麒麟児」の異名を取る。人質となった幸盛は、備中松山城に在陣する毛利輝元の下へと連行されることとなる。

しかし、途上の備中国合(阿井)の渡(現在の岡山県高梁市)にて、毛利氏の刺客により謀殺された。 |

|

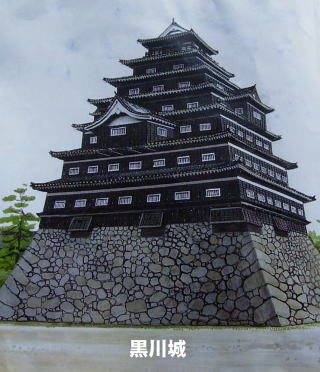

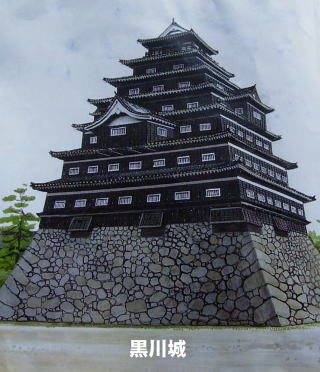

蘆名盛隆(あしな もりたか)は、戦国時代の陸奥の戦国大名。蘆名氏第18代当主。

天正12年(1584年)10月6日、黒川城内で寵臣であった大庭三左衛門に襲われて死亡した。享年23。

家督は生後1ヶ月の息子・亀王丸が継ぎ、亀王丸の母・彦姫が隠居した兄・伊達輝宗の後見を受けて蘆名氏をまとめることになった。

しかし輝宗の跡を継いだ政宗は同盟関係を破棄して蘆名氏を攻め(関柴合戦)、亀王丸も天正14年(1586年)に疱瘡を患って夭逝するなどの不幸が重なり、蘆名家中は混迷した。

この盛隆の早すぎる死が蘆名氏滅亡を早めた原因といえる。 |

|

水野忠重(みずの ただしげ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。水野忠政の九男。

母は華陽院。

子に水野勝成、水野忠清、清浄院(加藤清正継室)。

徳川家康の叔父にあたり、徳川二十将の一人に数えられている。法名は賢忠。道号は勇心。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは東軍に与したが本戦直前の7月、三河池鯉鮒(現・愛知県知立市)において堀尾吉晴を歓待して酒宴を催した際、西軍方の加賀井重望に暗殺された。 |

|

伊集院忠真(いじゅういん ただざね)は安土桃山時代の武将。島津氏の家臣。伊集院忠棟の嫡男。

慶長7年(1602年)関ヶ原の戦いでの謝罪のために忠恒は伏見へ上洛することになり、忠真もこれに従ったが日向野尻での狩りの最中に忠恒の命により討たれた。

なお庄内の乱後にそれぞれ別の島津家家臣の屋敷に身柄を預けられていた弟の小伝次・三郎五郎・千次・忠真の母は、忠真が討たれた日に全員が殺害され、伊集院一族は皆ことごとく粛清された。 |

|

幡随院長兵衛(ばんずいいん ちょうべえ、元和8年(1622年) - 慶安3年4月13日(1650年5月13日)あるいは明暦3年7月18日(1657年8月27日)とも)は江戸時代前期の町人。

町奴の頭領で日本の侠客の元祖ともいわれる。

『極付幡随長兵衛』など歌舞伎や講談の題材となった。

本名は塚本伊太郎(つかもと いたろう)

旗本奴と男伊達を競いあう町奴の頭領として名を売り『武江年表』やその墓碑によれば慶安3年4月13日に死去したと伝えられる。

フィクションでは明暦3年7月18日(1657年8月27日)若い者の揉め事の手打ちを口実に旗本奴の頭領・水野十郎左衛門(水野成之)に呼び出され殺害されたとされる。

享年36(満34-35歳没)。 |

|

シャクシャイン(沙牟奢允、アイヌ語:サクサイヌ saksaynu または サムクサイヌ Samkusaynu、1606年(慶長11年)? -

1669年11月16日(寛文9年10月23日))は江戸時代前期のシベチャリ(北海道日高管内新ひだか町静内)のアイヌの首長。

シャクシャインは蝦夷地全域のアイヌ民族へ松前藩への戦いを呼びかけた。1669年6月、シャクシャインの指導するアイヌ軍は松前藩へ蜂起を起こした。

これがシャクシャインの戦いである。

シャクシャインは松前を目指し進軍、7月末には現在の山越郡長万部町のクンヌイまで攻め進んだ。

シャクシャインは10月23日に現在の新冠町にあたるピポクの松前藩陣営で謀殺され、指導者を失った蜂起者たちは松前軍に降伏した。 |

|

永井尚長(ながい なおなが)は丹後宮津藩の第2代藩主。永井家宗家4代。

延宝8年(1680年)5月に第4代将軍徳川家綱が死去すると、6月26日に芝の増上寺で法会が行われ、尚長はその奉行に任じられた。

ところが法要の最中、志摩鳥羽藩主で方丈口勤番を務めていた内藤忠勝に刺殺された。享年27。 |

|

堀田正俊(ほった まさとし)は、江戸時代前期から中期の大名。江戸幕府の老中・大老。上野安中藩主。

貞享元年(1684年)8月28日、従叔父で若年寄の美濃青野藩主・稲葉正休に江戸城内で刺殺された(即死ではなく、医師に手当をされた後、重体のまま自邸に運ばれ息を引き取る)。

享年51。

幕府の記録によれば発狂のためとされているが、事件は様々な憶測を呼び、大坂の淀川の治水事業に関する意見対立や、正休もその場で殺害されていることから将軍綱吉の関与も囁かれた。 |

|

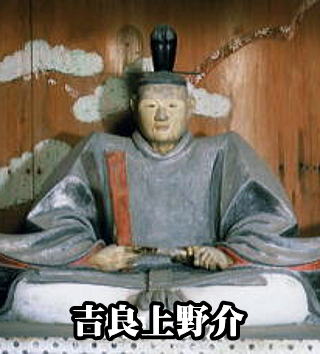

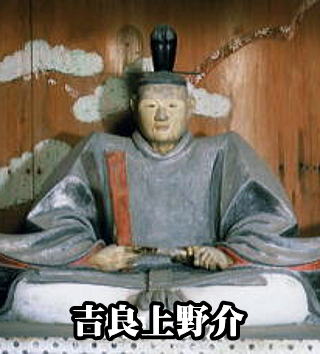

吉良義央(きら よしひさ/よしなか)は、江戸時代前期の高家旗本。吉良上野介と呼ばれることが多い。

本姓は源氏。

元禄14年(1701年)3月14日午前10時過ぎ、松之大廊下において、義央は浅野長矩から背中と額を斬りつけられた。

長矩は、即日切腹を命ぜられた。

元禄15年(1702年)12月15日未明、大石を始めとする赤穂浪士四十七士が吉良邸に討ち入った。義央は脇差で抵抗しようとするも、武林隆重に斬り捨てられ、首を討たれた。

享年62(満61歳)。

義央の首は泉岳寺の浅野長矩の墓前に捧げられたあと、箱に詰めて同寺に預けられた。

先の刃傷時に治療にあたった栗崎道有が首と胴体を縫って繋ぎ合わせたあと菩提寺の万昌寺に葬られた。 |

|

細川宗孝(ほそかわ むねたか、正徳6年4月27日(1716年6月16日) - 延享4年8月15日(1747年9月19日))は肥後熊本藩の第5代藩主。

熊本藩細川家6代当主。延享4年8月15日、月例拝賀式に在府の諸大名が総登城した際、宗孝が大広間脇の厠に立つと、そこで旗本寄合席7,000石の板倉勝該に突然背後から斬りつけられ絶命するという椿事が出来した。

事件後、細川家では「九曜」の星を小さめに変更した(細川九曜)。さらに通常は裃の両胸・両袖表・背中の5ヵ所に家紋をつける礼服のことを「五つ紋」というが、その「五つ紋」に両袖の裏側にも1つずつ付け加えて、後方からでも一目でわかるようにした。

この細川家独特の裃は「細川の七つ紋」と呼ばれて、氏素性を明示する際にはよく引き合いに出される例えとなった。 |

|

相良頼央(さがら よりひさ)は、肥後人吉藩の第8代藩主。

宝暦9年(1759年)6月から人吉に入って藩政を執るが、同年閏7月15日に薩摩瀬屋敷(現熊本県人吉市下薩摩瀬町近辺)観欄亭で休養していたところ何者かに鉄砲で撃たれて負傷し、その傷がもとで1か月後の8月3日に死去した。

享年23。 |

|

田沼意知(たぬま おきとも1749年(寛延2年) - 1784年5月20日(天明4年4月2日))は江戸幕府の若年寄。老中を務めた遠江国相良藩主田沼意次の嫡男。

老中である父が奥詰めも同時に果たしたように、若年寄でありながら奥詰めもした。

その翌年に江戸城内において佐野政言に襲撃され、治療が遅れたために8日後に死亡した。

享年35。 |

|

井伊直弼(いい なおすけ)は、幕末の譜代大名。近江彦根藩の第15代藩主(16代藩主、13代当主という数え方もある)。

幕末期の江戸幕府にて大老を務め、日米修好通商条約に調印し、日本の開国近代化を断行した。

また、強権をもって国内の反対勢力を粛清したが(安政の大獄)、それらの反動を受けて暗殺された。(桜田門外の変)

混乱を恐れた幕府によって暗殺は秘密裡とされ、表向きには直弼は負傷によりしばらく休養とされた。

そのため墓所に記された没日も実際の3月3日とは異なり、表向きは3月28日を命日としている。

直弼は3月晦日に大老職を正式に免じられ、閏3月晦日にその死を公表された。 |

|

吉田東洋(よしだ とうよう、1816年(文化13年) - 1862年5月6日(文久2年4月8日)は、江戸時代幕末期の土佐藩士。

1857年(安政4年)12月に赦免された吉田は新知150石役高300石を給され、翌年1月には参政として藩政に復帰する。

法律書『海南政典』を定め、門閥打破・殖産興業・軍制改革・開国貿易等、富国強兵を目的とした改革を遂行する。

然し、このような革新的な改革は保守的な門閥勢力や尊皇攘夷を唱える土佐勤王党との政治的対立を生じさせる結果となり、1862年5月6日(文久2年4月8日)帰邸途次の帯屋町にて武市半平太の指令を受けた土佐勤王党の那須信吾・大石団蔵・安岡嘉助によって暗殺された。

享年47。 |

|

清河八郎(きよかわ はちろう、天保元年10月10日(1830年11月24日) - 文久3年4月13日(1863年5月30日))は江戸時代末期(幕末)の庄内藩出身の志士。

田中河内介とともに九州遊説をして尊王攘夷派の志士を京都に呼び寄せ、一方で浪士組を結成し新選組・新徴組への流れを作り、虎尾の会を率いて明治維新の火付け役となった。

文久3年(1863年)4月13日、幕府の刺客、佐々木只三郎・窪田泉太郎など6名によって麻布一ノ橋(現麻布十番商店街そば)で首を討たれた。享年34。

『女士道』(山岡英子 1903年)の記述によると首は石坂周造が取り戻し山岡英子(山岡鉄舟の妻)が保管し伝通院に葬ったが後に遺族に渡したという。 |

|

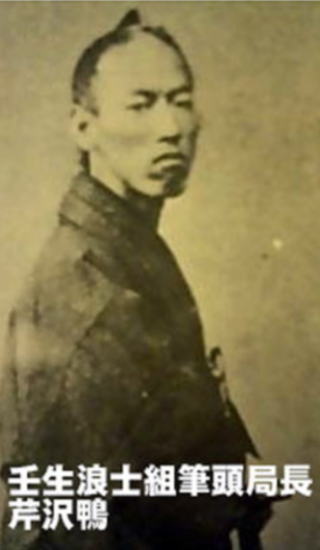

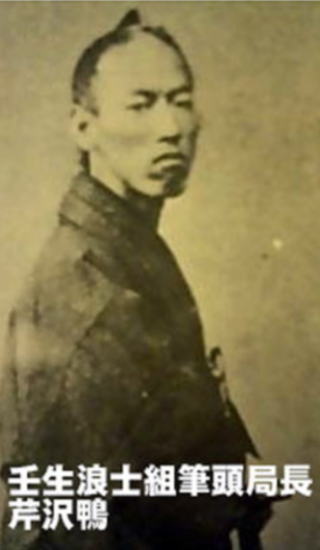

芹沢鴨(せりざわ かも、芹澤鴨は、幕末の水戸藩浪士、新選組(壬生浪士)の初代筆頭局長(頭取)。前名は下村嗣次と推定されている。諱は光幹。本姓は桓武平氏。

翌文久3(1863年)9月16日あるいは18日、大雨が降る深夜、突然数人の男たちが芹沢の寝ている部屋に押し入り、同室で寝ていた平山を殺害し芹沢に斬りつけた。

『新選組遺聞』では八木源之丞の妻・まさが土方歳三が夜中にしきりに様子をうかがっているのを目撃しており、現場には沖田総司と原田左之助は確かにおり、山南敬助もいたのではないかと記している。

永倉の『浪士文久報国記事』によると暗殺は土方歳三・沖田総司・藤堂平助・御倉伊勢武らが実行したとある。

西村兼文(新選組が屯所を置いた西本願寺の寺侍)の『新撰組始末記』では実行者は土方・沖田・山南・原田になっている。

事件は長州藩士の仕業とされ、9月18日(18日暗殺説によれば20日)に芹沢と平山の葬儀が神式に則り盛大に執り行われた。 |

|

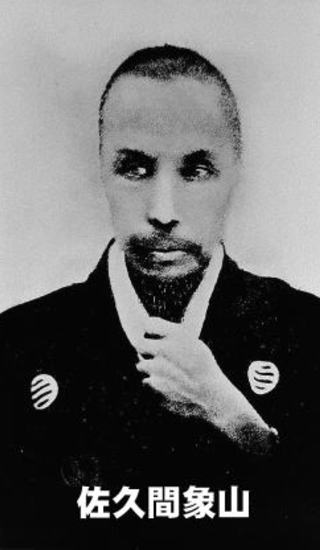

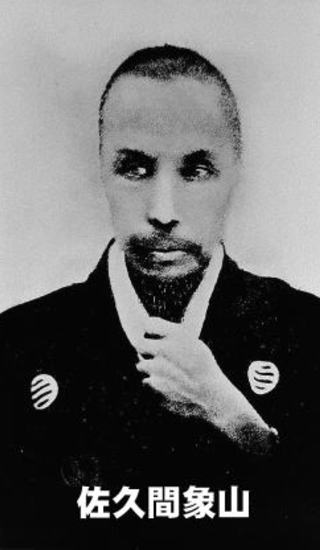

佐久間象山(さくま しょうざん/ぞうざん)は、江戸時代後期の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家。

元治元年(1864年)象山は一橋慶喜に招かれて上洛し、慶喜に公武合体論と開国論を説いた。しかし当時の京都は尊皇攘夷派の志士の潜伏拠点となっており「西洋かぶれ」という印象を持たれていた象山には危険な行動であった(しかも京都の街を移動する時に供も連れなかった)。

7月11日、三条木屋町で前田伊右衛門、河上彦斎等の手にかかり暗殺される。享年54。

象山は自信過剰で傲慢なところがあり、それ故に敵が多かった。数々の業績を残したにも関わらず現在に至るまで彼の評価が低いのもその性格に由来するところが大きいとも言われる。

しかし当時の日本において象山は紛れもない洋学の第一人者だった。彼を暗殺した河上彦斎は後に象山の事歴を知って愕然とし、以後暗殺をやめてしまったという。 |

|

中山忠光(なかやま ただみつ、弘化2年4月13日(1845年5月18日)- 元治元年11月15日(1864年12月13日))は、江戸時代末期(幕末期)の公家。

元治元年(1864年)の禁門の変、下関戦争、第一次長州征伐によって藩内俗論派が台頭すると、同年11月9日の夜に長府藩の豊浦郡田耕村で5人の刺客によって暗殺された。

中山神社内の愛新覚羅社の由緒書きによると、長府藩潜伏中に寵愛した侍妾恩地トミは、忠光が暗殺された後に遺児仲子を産んだ。

忠光の正室・富子が仲子を引き取り養育する事になり公家の姫として育てるために、忠光が暗殺された長府藩の藩主家・毛利氏の養女となり公家・中山家に引き取られた。

富子は亡き夫の忘れ形見の仲子を大事に育て上げ、維新後に仲子は嵯峨公勝夫人となった。また清朝最後の皇帝で後に満州国皇帝となった愛新覚羅溥儀の弟である溥傑に嫁いだ正親町三条家(嵯峨家)出身の浩は、忠光の曾孫にあたる。 |

|

坂本龍馬(さかもと りょうま、天保6年11月15日〈新暦・1836年1月3日〉 - 慶応3年11月15日〈新暦・1867年12月10日〉)は、江戸時代末期の志士、土佐藩郷士。

土佐郷士株を持つ裕福な商家に生まれ、脱藩した後は志士として活動し、貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後の海援隊)を結成した。

薩長同盟の斡旋、大政奉還の成立に尽力するなど倒幕および明治維新に影響を与えるなど重要な働きをした。

慶応3年11月15日(12月10日)大政奉還成立の1ヶ月後に近江屋事件で暗殺された。享年33(満31歳没)。

明治3年(1870年)、箱館戦争で降伏し捕虜になった元見廻組の今井信郎が、取り調べ最中に与頭・佐々木只三郎とその部下6人(今井信郎・渡辺吉太郎・高橋安次郎・桂隼之助・土肥伴蔵・桜井大三郎)が坂本龍馬を殺害したと供述し、これが現在では定説になっている。 |

|

中岡慎太郎(なかおか しんたろう、天保9年4月13日(新暦・1838年5月6日) - 慶応3年11月17日(新暦・1867年12月12日))は、日本の志士(活動家)。陸援隊隊長。

慶応3年11月15日(12月10日)京都四条の近江屋に坂本龍馬を訪問中、何者かに襲撃され瀕死となる。(近江屋事件)

龍馬は即死ないし翌日未明に息絶えたが、慎太郎は二日間生き延び、暗殺犯の襲撃の様子について谷干城などに詳細に語ったという。11月17日に死去。享年30。

死後、海援隊士らはいろは丸沈没事故で多額の賠償金を支払わされた紀州藩の報復であると考え、紀州藩士・三浦休太郎を襲撃し警護に当たっていた新選組と戦った。

(天満屋事件) |

|

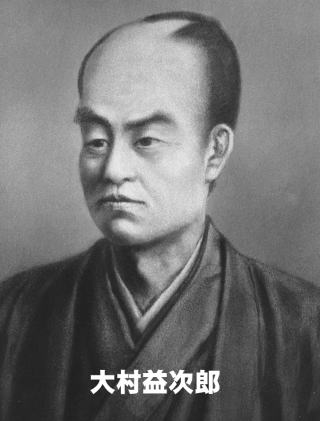

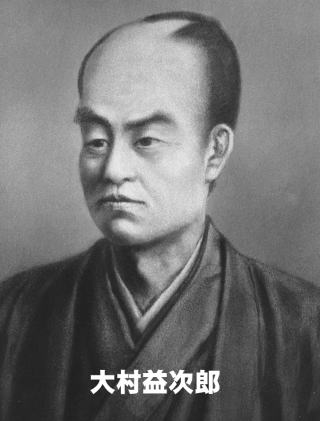

大村益次郎(おおむら ますじろう、 文政8年5月3日(1824年5月30日) - 明治2年11月5日(1869年12月7日)は、幕末期の長州藩の医師、西洋学者、兵学者である。

維新の十傑の一人に数えられる。

明治2年(1869年)9月4日、大村は京都三条木屋町上ルの旅館で長州藩大隊指令の静間彦太郎、大村の鳩居堂時代の教え子で伏見兵学寮教師の安達幸之助らと会食中、元長州藩士の団伸二郎、同じく神代直人ら8人の刺客に襲われる。

静間と安達は死亡、大村は重傷を負った。

10月27日手術を受けるも、翌11月1日に敗血症による高熱を発して容態が悪化し5日の夜に死去した。享年46。 |

|

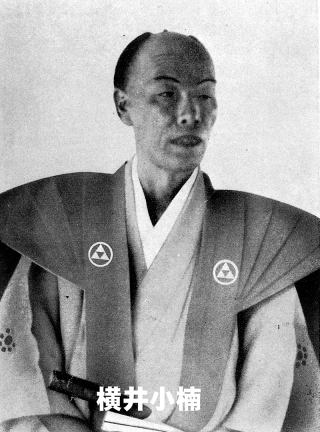

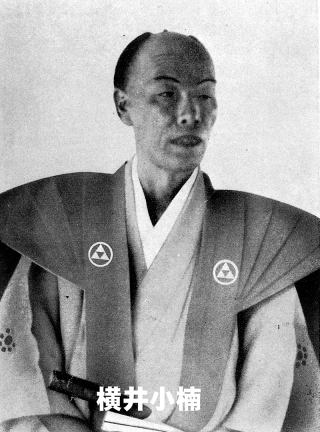

横井小楠(よこい しょうなん)は、日本の武士(熊本藩士)、儒学者。熊本藩において藩政改革を試みるが、反対派による攻撃により失敗。その後、福井藩の松平春嶽に招かれ政治顧問となり、幕政改革や公武合体の推進などにおいて活躍する。

明治2年(1869年)1月5日午後、参内の帰途、京都寺町通丸太町下ル東側(現在の京都市中京区)で十津川郷士ら6人組(上田立夫、中井刀禰尾、津下四郎左衛門、前岡力雄、柳田直蔵、鹿島又之允)の襲撃を受けた。

護衛役などが応戦し、小楠も短刀1本で攻撃を防ごうとするが、暗殺された。享年61。

小楠の首は鹿島によって切断され持ち去られたが現場に駆け付けた若党が追跡し奪い取った。 |

|

大久保利通(おおくぼ としみち、文政13年8月10日(1830年9月26日) - 明治11年(1878年)5月14日)は、日本の武士(薩摩藩士)、政治家。位階勲等は贈従一位勲一等。

明治維新の元勲であり、西郷隆盛、木戸孝允と並んで「維新の三傑」と称される。

また「維新の十傑」の1人でもある。

明治11年(1878年)5月14日、石川県士族の島田一郎、長連豪、杉本乙菊、杉村文一、脇田巧一および島根県士族・浅井寿篤により紀尾井坂(東京都千代田区紀尾井町)にて殺害された(紀尾井坂の変)。

孫の大久保利謙は日本近代史家、国立国会図書館憲政資料室の成立に寄与した。

もう一人の孫・大久保利春は丸紅専務で、ロッキード事件に際しては贈賄側の一人として逮捕・起訴され有罪判決を受けた。「じいさんにあわせる顔がない」が口癖だったという。

曾孫に吉田健一(作家)、大久保利晃(放射線影響研究所理事長、元産業医科大学学長)、玄孫に寛仁親王妃信子、牧野力(通産事務次官)、麻生太郎(第92代内閣総理大臣)、武見敬三(参議院議員)がいる。 |

|

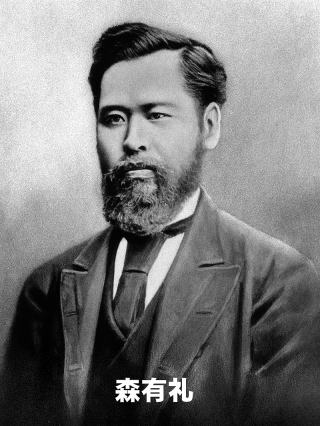

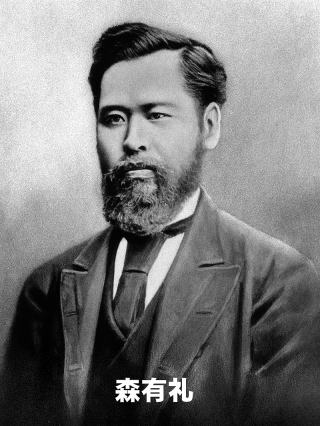

森有礼(もり ありのり、正字体:森有禮、弘化4年7月13日(1847年8月23日) - 明治22年(1889年)2月12日)は、日本の武士(薩摩藩士)、外交官、政治家。

初代文部大臣を務めた他、一橋大学を創設し明六社会長、東京学士会院初代会員、大日本教育会名誉会員を務め、明治六大教育家に数えられる。正二位子爵。

通称は助五郎、金之丞。

明治22年(1889年)2月11日の大日本帝国憲法発布式典の日、それに参加するため官邸を出た所で国粋主義者・西野文太郎に短刀で脇腹を刺された。応急手当を受けるが傷が深く翌日午前5時に死去。43歳だった。 |

|

星亨(ほし とおる、嘉永3年4月8日(1850年5月19日) - 明治34年(1901年)6月21日)は日本の政治家。元衆議院議員。

明治15年(1882年)自由党に入り「自由新聞」により藩閥政府を批判した。

明治16年(1883年)には福島事件で河野広中を弁護した。明治17年(1884年)に官吏侮辱の罪に問われ明治20年(1887年)保安条例発布で東京を追われた。

明治21年(1888年)出版条例違反で入獄した。

明治25年(1892年)第2回総選挙に当選して衆議院議長となった。第4次伊藤内閣で逓信相となったが東京市疑獄事件で辞職した。明治34年(1901年)伊庭想太郎に刺殺された。 |

|

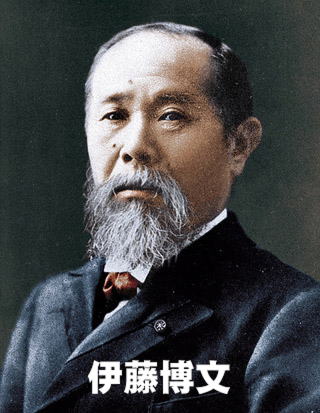

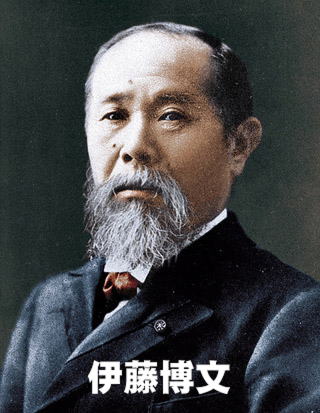

伊藤博文(いとう ひろぶみ/ひろふみ、天保12年9月2日(1841年10月16日) - 明治42年(1909年)10月26日)は日本の武士(長州藩士)政治家。

文久2年(1862年)には公武合体論を主張する長井雅楽の暗殺を画策し、8月に自害した来原の葬式に参加、12月に品川御殿山の英国公使館焼き討ちに参加し、山尾庸三と共に塙忠宝・加藤甲次郎を暗殺するなど尊王攘夷の志士として活動した。

明治42年(1909年)10月26日、ロシア蔵相ウラジーミル・ココツェフ(ココフツォフ)と満州・朝鮮問題について非公式に話し合うため訪れたハルビン駅で大韓帝国の民族運動家・安重根によって射殺された。

ハルビンで暗殺される前の歓迎会でのスピーチで「戦争が国家の利益になることはない」と語っている。 |

|

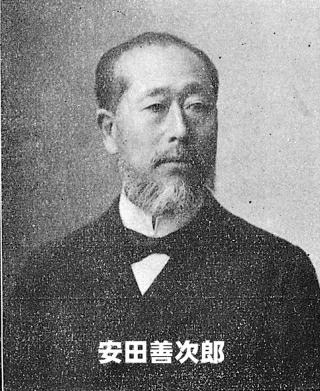

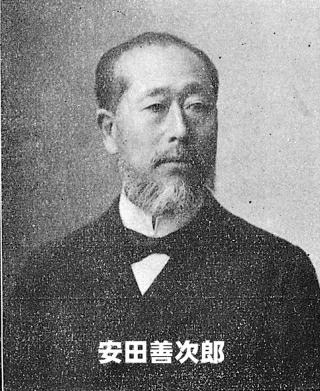

安田善次郎(やすだ ぜんじろう、天保9年10月9日〈1838年11月25日〉 - 大正10年〈1921年〉9月28日)は富山県富山市出身の実業家。幼名は岩次郎。

安田財閥の祖。

1921年(大正10年)9月27日、神奈川県大磯町字北浜496にある別邸・寿楽庵に、弁護士・風間力衛を名乗る男が現れ、労働ホテル建設について談合したいと申し入れたが面会を断られた。

翌日、門前で4時間ほどねばったところ、面会が許された。

午前9時20分ごろ善次郎は別邸の十二畳の応接間で朝日に短刀で切り付けられ逃げようとしたが、廊下から庭先に転落したところを咽頭部に止めを刺されて死亡した。

その後、朝日は応接間に戻り、所持していた短刀と西洋刀で咽喉を突いて自殺した。 |

|

原敬(はら たかし、安政3年2月9日(1856年3月15日) - 大正10年(1921年)11月4日)は日本の外交官、政治家。

位階勲等は正二位大勲位。

爵位の受け取りを固辞し続けたため「平民宰相」と渾名された。帝国議会の施政方針演説などにおける首相の一人称として、それまでの「本官」や「本大臣」に変わり「私」を使用したのは原敬が最初である。

それ以後、現在に至るまで途絶えることなく引き継がれている。大正10年(1921年)11月4日、東京駅丸の内南口コンコースにて、大塚駅の駅員であった右翼青年・中岡艮一に襲撃され殺害された。65歳没。 |

|

山本宣治(やまもと せんじ、1889年(明治22年)5月28日 - 1929年(昭和4年)3月5日)は、日本の戦前の政治家、生物学者。京都府出身。

1927年12月、労農党京都府連合会委員長に就任する。

翌1928年の第1回普通選挙(第16回衆議院議員総選挙)に京都2区から立候補し1万4412票で当選した。

労農党からは水谷長三郎と2人の当選したが、山本は共産党推薦(当時は非合法のため非公式)候補であり、反共主義者の水谷とは一線を画した。

同年、三・一五事件では事件を事前に察知していた谷口善太郎からの忠告を受け共産党関連の書類を全て処分していたため事無きを得る。

しかしこの頃から、山本への右翼による攻撃が始まる。

第55・56回帝国議会では治安維持法改正に反対した。1929年3月5日、衆議院で反対討論を行う予定だったが、与党政友会の動議により強行採決され討論できないまま可決された。

その夜、右翼団体である「七生義団」の黒田保久二に刺殺された。 |

|

死亡したのは、襲撃の5か月後。 死亡したのは、襲撃の5か月後。

濱口雄幸(はまぐち おさち、1870年5月1日(明治3年4月1日) - 1931年(昭和6年)8月26日)は日本の大蔵官僚、政治家。

位階は正二位。勲等は勲一等。号は空谷。

1930年(昭和5年)11月14日、濱口は現在の岡山県浅口市で行われる陸軍の演習の視察と、昭和天皇の行幸への付き添い及び自身の国帰りも兼ねて午前9時発の神戸行き特急「燕」に乗車するため東京駅を訪れる。

午前8時58分「燕」の1号車に向かって第4ホームを移動中、愛国社社員の佐郷屋留雄に至近距離から銃撃された。

官僚出身でありながら、その風貌から「ライオン宰相」と呼ばれ、謹厳実直さも相まって強烈な存在感を示しつつも大衆に親しまれた首相である。

濱口が政治家として過ごした大正から昭和初期は、まさに激動の時代だった。この激動を乗り切って首相に上り詰めたのは、濱口の実直さや正義感、頑固さを高く評価して彼を押し上げていった周囲の政治家・財界人たちの期待の結果である。 |

|

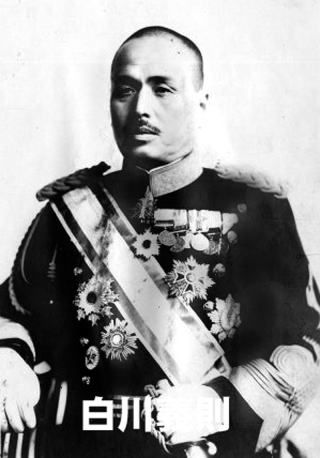

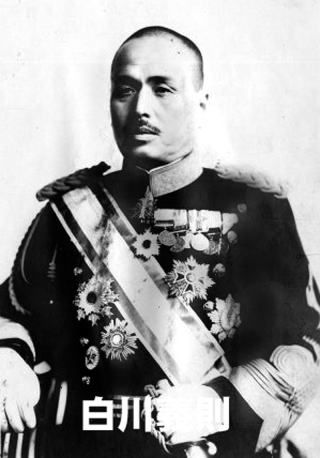

白川義則(しらかわ よしのり、1869年1月24日(明治元年12月12日) - 1932年(昭和7年)5月26日)は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将、栄典は勲一等功二級男爵。

関東軍司令官・陸軍大臣を歴任する。

1932年(昭和7年)4月29日、上海の虹口公園(現在の魯迅公園)で行われた天長節祝賀会の際に、朝鮮人テロリスト尹奉吉が放った弁当箱爆弾により重傷を負う(上海天長節爆弾事件)。

犯人の尹はその場で検挙され軍法会議を経て銃殺刑となるが、後年韓国政府は尹を独立運動の義士として勲章を贈っている。

重傷の白川は手術を受け、一旦は小康を得るが同年5月23日に容態が急変し危篤となる。 |

|

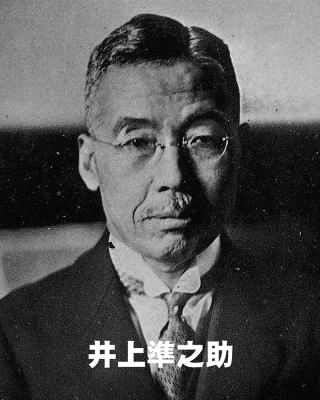

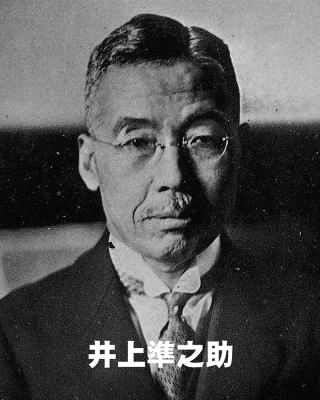

井上準之助(いのうえ じゅんのすけ、明治2年3月25日(1869年5月6日) - 昭和7年(1932年)2月9日)は日本の政治家、財政家。日本銀行第9、11代総裁。

満州事変が勃発すると井上は同郷(大分)の南次郎陸相と親しいこともあって若槻首相に不拡大対応について期待されていた。

若槻内閣が内部分裂で倒れると井上財政は終焉し、高橋是清蔵相の元で積極財政を推進する政友会の犬養内閣が成立した。

野党に転落した民政党を井上はあくまでも支えた。

民政党の総務を任され、第18回衆議院議員総選挙の選挙委員長も引き受けた。

しかし蔵相時代の経済の悪化などを理由に血盟団の暗殺の標的となっており昭和7年(1932年)2月9日、選挙への応援演説に向かう途中の道で小沼正により暗殺された。(血盟団事件) |

|

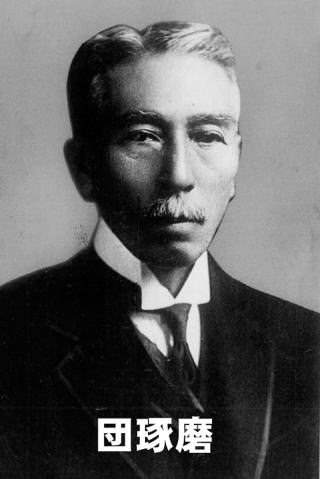

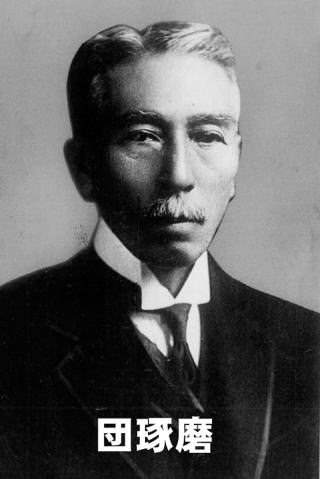

團琢磨(だん たくま 安政5年8月1日(1858年9月7日) - 1932年(昭和7年)3月5日)は日本の工学者、実業家。爵位は男爵。アメリカで鉱山学を学び三井三池炭鉱の経営を行う。

経営を成功させ、三井財閥の総帥となった。三井合名会社理事長、日本工業倶楽部初代理事長などを歴任した。

1909年(明治42年)、三井鉱山会長となる。この頃、團の手腕により三井鉱山の利益は三井銀行を追い抜いて三井物産と肩を並べるようになり「三井のドル箱」と言われた三池が三井財閥形成の原動力となった。

昭和金融恐慌の際、三井がドルを買い占めたことを批判され、財閥に対する非難の矢面に立つことになった。

1932年(昭和7年)3月5日、東京日本橋の三越本店寄り三井本館入り口で血盟団の菱沼五郎に狙撃され暗殺された。

(血盟団事件) |

|

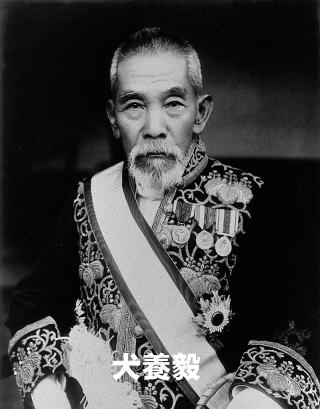

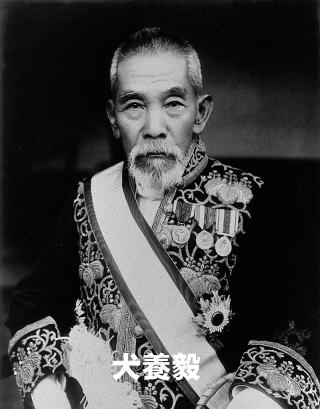

犬養毅(いぬかい つよし、1855年6月4日(安政2年4月20日) - 1932年(昭和7年)5月15日)は、日本の政治家。

位階は正二位。勲等は勲一等。通称は仙次郎。号は木堂、子遠。

1932年(昭和7年)5月15日(五・一五事件)

夕方5時半ごろ、警備も手薄の中、海軍の青年将校と陸軍の士官候補生の一団がピストルをふりかざして乱入してきた。

犬養は少しも慌てず、有名な文句「話せば分かる」と共に将校たちを応接室に案内した。

悠々と煙草を勧める犬養に先陣の5名は狼狽えるが、業を煮やした後続の将校4名が駆け込むや否や「問答無用、撃て」という叫びと共に犬養に乱射。

最期まで言論で説得しようとする犬養らしい姿だった。 |

|

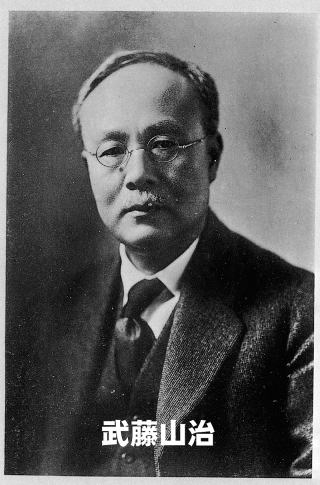

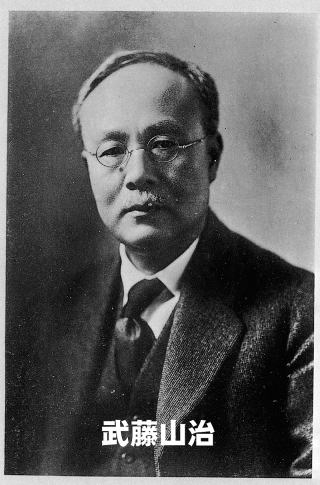

武藤山治(むとう さんじ、1867年4月5日(慶応3年3月1日) - 1934年(昭和9年)3月10日)は明治・大正・昭和前期の経営者、労務管理思想家、言論人、衆議院議員(3期)

『博聞雑誌』を創刊した後、三井財閥に聘され、日本の紡績王として34年間会社経営に携わり「経営家族主義」と「温情主義」を提唱・実践して日本的経営論を考案。

『時事新報』の編集者として渋沢栄一の系譜に繋がる「政商」や徳富蘇峰などの御用新聞記者を攻撃。

「政・財・官」の癒着を次々と暴き、連載『番町会を暴く』で「帝人事件」を告発。

しかし権力者から付け狙われ(昭和9年)3月9日)福島新吉に北鎌倉の自宅近くで狙撃され翌10日に亡くなった。 |

|

永田鉄山(ながた てつざん、1884年(明治17年)1月14日 - 1935年(昭和10年)8月12日)は日本の陸軍軍人。統制派の中心人物。

陸軍中央幼年学校を2位、陸軍士官学校を首席、陸軍大学校も2位で卒業、参謀本部第2部長、歩兵第1旅団長などを歴任する。軍務官僚として常に本流を歩み「将来の陸軍大臣」「陸軍に永田あり」「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」と評される秀才だったが、陸軍内部の統制派と皇道派の抗争に関連して相沢三郎陸軍中佐に殺害される。

永田暗殺によって統制派と皇道派の派閥抗争は一層激化し、皇道派の青年将校たちは、後に二・二六事件を起こすに至る。

その後、永田が筆頭であった統制派は東條英機が継承し、石原莞爾らと対決を深め(石原は予備役となり)やがて太平洋戦争(大東亜戦争)に至る。 |

|

斎藤実(さいとう まこと、旧字体:齋藤 實、1858年12月2日(安政5年10月27日) - 1936年(昭和11年)2月26日)は日本の海軍軍人、政治家。

階級は海軍大将。

犬養毅首相が海軍将校らによって殺害された五・一五事件のあとの第30代内閣総理大臣として、陸軍関東軍による前年からの満州事変など混迷した政局に対処し、満州国を認めなかった国際連盟を脱退しながらも2年1か月という当時としては長い政権を保ったが、帝人事件での政府批判の高まりにより内閣総辞職した。

その後内大臣となって宮中にまわったが、直後に二・二六事件で射殺された。 |

|

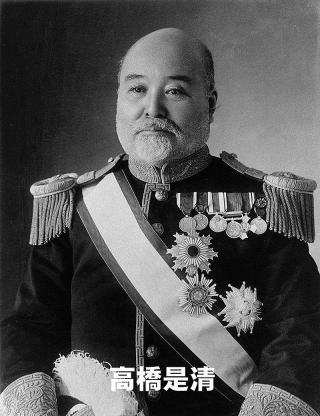

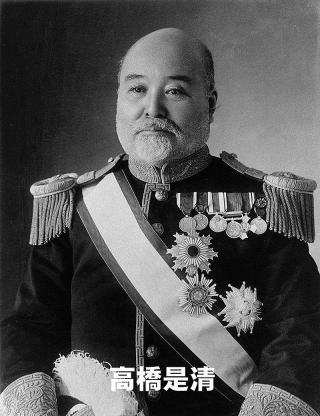

高橋是清(たかはし これきよ、1854年9月19日〈嘉永7年閏7月27日〉 - 1936年〈昭和11年〉2月26日)は日本の幕末の武士(仙台藩士)、明治、大正、昭和時代初期の官僚、政治家。

五・一五事件で犬養が暗殺された際に総理大臣を臨時兼任している。

続いて親友である斎藤実が組閣した際も留任(5度目)。また1934年(昭和9年)に、共立学校出身に当たる岡田啓介首班の内閣にて6度目の大蔵大臣に就任。

当時、リフレーション政策はほぼ所期の目的を達していたが、これに伴い高率のインフレーションの発生が予見されたため、これを抑えるべく(出口戦略参照)軍事予算の縮小を図ったところ軍部の恨みを買い、二・二六事件において、赤坂の自宅二階で反乱軍の青年将校らに胸を6発撃たれ、暗殺された。

享年82(満81歳没)。 |

|

渡辺錠太郎(わたなべ じょうたろう、1874年4月16日 - 1936年2月26日)は日本の昭和初期の陸軍軍人。

家庭が貧しかったために小学校を中退している。

その後、看護卒を志願して陸軍に入営(当時は、陸軍上等看護長になると医師開業免状を与えられたので医師を目指して入営している)。

1936年2月26日に皇道派青年将校により二・二六事件が発生した。殺されることを覚悟した渡辺は、傍にいた次女の渡辺和子を近くの物陰に隠し拳銃を構えむかえうった。

父を目の前で殺された和子の証言によると、機銃掃射によって渡辺の足は骨が剥き出しとなり、肉が壁一面に飛び散っていた。

布団を楯にして応戦したとの記録もあるが、和子によるとこれは事実でなく、銃撃を避けるため畳の上に体を横たえて拳銃を構えていた。 |

|

松尾伝蔵(まつお でんぞう、明治5年8月16日(1872年9月18日) - 昭和11年(1936年)2月26日)は、日本の陸軍軍人。

二・二六事件が発生した昭和9年(1936年)2月26日にも松尾秘書は総理官邸に居住していた。

栗原安秀、林八郎、対馬勝雄らに指揮され重機関銃、軽機関銃、小銃、ピストルで武装した歩兵第1連隊の兵300が5時頃に官邸を襲撃し、警備の警官4人を殺害した後、日本間にいた松尾秘書を中庭に据えた重機関銃で銃撃し殺害した。

松尾秘書は、岡田首相と容姿がよく似ており、兵士らは岡田首相を殺害したものと勘違いし引き上げた。

押入れに隠れていた岡田首相は翌日に脱出した。 |

|

浅沼稲次郎(あさぬま いねじろう、旧字体:淺沼 稻次郞、1898年(明治31年)12月27日 - 1960年(昭和35年)10月12日)は日本の政治家。東京府三宅村(現在の東京都三宅村)出身。日本社会党書記長、委員長を歴任。「演説百姓」「人間機関車」の異名を取り、また「ヌマさん」の愛称で親しまれた。

総選挙の前哨戦として、1960年10月12日に日比谷公会堂で開催された自民・社会・民社3党首立会演説会に参加した浅沼は、演説中に、突然壇上に上がって来た17歳の右翼少年・山口二矢に腹部を刺され、非業の最期を遂げた。

犯人、山口二矢の父・山口晋平が幹部自衛官(1等陸佐)であることから、自衛隊は批判の累が及ぶことを恐れ、晋平の辞職を望んだ。山口晋平は親と子は別と考え当初は拒んでいたが、結局事件3日後の10月15日に依願退職した。

11月2日、山口二矢は東京少年鑑別所の東寮2階2号室で、支給された歯磨き粉で壁に指で「七生報国 天皇陛下万才」と記し、シーツを裂いて縄状にして、天井の裸電球を包む金網にかけ首吊り自殺した。 |

|

丹羽兵助(にわ ひょうすけ、1911年5月15日 - 1990年11月2日)は日本の政治家。自由民主党衆議院議員。

俳優の奥田瑛二を私設秘書として雇用していた。

1990年10月21日、陸上自衛隊守山駐屯地(名古屋市守山区)で行われていた記念式典(一般市民にも公開)に来賓として出席していた際、部外者の男(統合失調症で措置入院中。

当時は一時退院中であった)に首をナイフで刺された。

出血多量により心肺停止状態で近隣の病院に搬送されたが、12日後の11月2日に死去した。享年80(79歳没)。 |

|

五十嵐一(いからし ひとし、1947年(昭和22年)6月10日 - 1991年(平成3年)7月11日)は、中東・イスラーム学者。東洋思想の大御所井筒俊彦の愛弟子。

比較文学の学者である五十嵐雅子は妻。

1991年(平成3年)7月11日、筑波大学筑波キャンパスの構内で何者かにより刺殺された。

(悪魔の詩訳者殺人事件)

上記の事由により、イラン関係者による犯行であるとする推測がなされたものの犯人が検挙されることなく時効となった。 |

|

石井紘基(いしい こうき、1940年11月6日 - 2002年10月25日)は日本の政治家。

民主党などで衆議院議員として活動した。

議員活動としては、主に日本の政府支出の無駄使いに関して、フィールドワークを持っていた。

国会議員が持つ権限を使った徹底的な調査で、税の無駄や政府の不正の追及をしていた。そのため「国会の爆弾発言男」と呼ばれていた。

1997年11月、衆議院で防衛庁調達実施本部背任事件を追及し、マスコミをリードし、東京地検の強制捜査にまで発展させた。

東洋通信機だけでなく、年間約2兆円にのぼる防衛庁の装備品発注予算が長期にわたって不正に使われていたことがわかった。

2002年10月25日に世田谷区の自宅駐車場で右翼の男に刺殺された。石井の死に伴う補欠選挙で選挙区の地盤は同党の小宮山洋子に引き継がれた。 |

|

伊藤一長(いとう いっちょう、本名の読みは「かずなが」、1945年(昭和20年)8月23日 - 2007年(平成19年)4月18日)は日本の政治家。前長崎市長。

4選を目指す市長選期間中の4月17日19時52分頃、遊説先から長崎市大黒町の選挙事務所に戻ったところを、山口組系水心会会長代行の男(59)に背後から銃撃された。

銃撃後すぐに長崎大学医学部・歯学部附属病院に搬送されたが、心臓の右心室を貫かれ既に心肺停止の状態に陥っており、約4時間に及ぶ緊急手術を受けたが翌4月18日2時28分、胸部大動脈損傷による大量出血のため搬送先の病院で死去した。

61歳没。 |

|

山口剛彦(やまぐち たけひこ、1941年(昭和16年)12月30日 - 2008年(平成20年)11月17日)は日本の厚生官僚。

正四位瑞宝重光章。

厚生事務次官、社会福祉・医療事業団理事長、独立行政法人福祉医療機構理事長を歴任した。

元厚生事務次官宅連続襲撃事件で妻とともに殺害された。

殺人罪に問われた小泉毅被告(52)の上告が棄却され、一、二審の死刑判決が確定した。 |

|

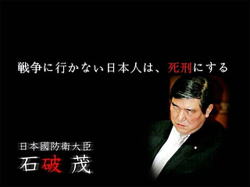

安倍晋三(あべ しんぞう、1954年〈昭和29年〉9月21日 - 2022年〈令和4年〉7月8日)は日本の政治家。位階は従一位。勲等は大勲位。

内閣総理大臣(第90・96・97・98代)。

総理大臣を退任した後の2022年7月8日(金曜日)、奈良市内で行われた街頭演説中に暗殺された。

逮捕された男が銃撃の動機について「特定宗教団体に対する恨み」と話し、それが世界平和統一家庭連合(旧・統一教会)であることが報じられると安倍と教団の関係性に注目が集まった。

統一教会との関係

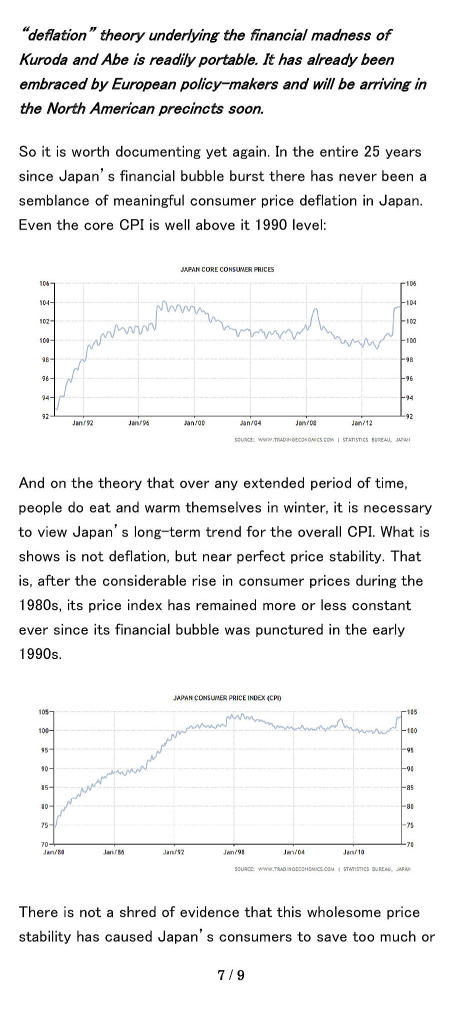

出典: フリー百科事典『ウィキペディア』 |