-

-

皆さま、お変わりありませんか。前回の近況報告から4ヶ月近くが経過しましたが、私の方は、いつもながらごく普通の日々を送っております。

こちら札幌では、秋が深まり、もうすぐ冬将軍が到来します。

子供の頃から冬には慣れていますが、歳を重ねるにつれて、雪や寒さが堪えるようになって参りました。

雪が積もる度に、中古で買った小型の除雪機で除雪するわけですが、寒さだけはどうにもなりません。今年は灯油も値上がりしているので、少しでも節約するために、全室暖房から個別暖房に切り替えています。

電気代の方は、独立型太陽光発電により、そうとう節約できていますが、夜間は北電の電力に頼っています。

現在、風力発電や水力発電も検討中ですが、まだ実現していません。

手っ取り早いのは、ソーラーパネルを増設して、夜間電力の分は蓄電池に蓄電する方法です。しかしこれも相当な経費が掛かり、年金生活者には厳しいです。

最終的には「永久機関」や「空気発電機関」を作ることも考えておりますが、私の寿命もそう長くはないので、おそらく夢で終わるでしょう。

来世が楽しみです。

庭の紅葉

今年はビデオ撮影の機会が多かったですね。

私の動画撮影歴は、8ミリフィルム時代から今年で51年になりました。

若い頃は、秀岳会の山行に積極的に参加して、沢山の8ミリ映画を作成し、会員の皆さんにも見て頂きました。

8ミリ映画「秀岳会山行集」

8ミリ映画「秀岳会山行集」

当時(1960年代~1970年代)は、まだ一般向けのビデオが普及していなかったので、8ミリカメラの全盛時代でした。

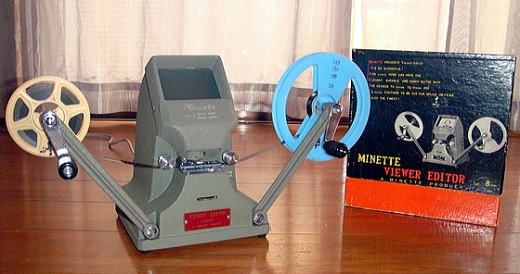

編集もパソコンの無い時代でしたので、8mmフィルムエディターで、1コマ1コマ見ながら、不要な部分をスプライサーで切り貼りしました。

私が主に使用した8mmカメラと同型機

Minolta autopak-8 S3(3倍ズーム機)

私が使用した8mmフィルムエディターと同型機(マイネッテ製)

LPLパッチテープ スプライサー

(8mmフィルムを切ったり繋いだりする道具)

私が主に使用した8mm映写機と同型機

ELMO FP-A

ELMO テープサウンド装置

映写にはテープサウンド装置(写真参照)を使用して、映写機 ELMO FP-Aとオープンテープレコーダーをシンクロさせ、音声とBGMにより臨場感を出しました。

私が加入していた秀岳会の例会では、毎回のように、60インチのスクリーンを使って映写会を行い、会員の皆さまには喜んで頂きました。

もう半世紀近くも前、私がまだ20代の頃です。

そして現在は、パソコンと動画編集ソフトがあれば、撮影以外、何でも出来る時代になりました。

私が日常的に使っている動画編集ソフトは「PowerDirector」という比較的安価なオーサリングソフトです。

動画編集ソフト PowerDirector

動画編集ソフト PowerDirector

ちなみに、現在使用しているビデオカメラは、CANON XH-G1Sです。このカメラは放送業界でも使用されている業務用で、非常に高価ですが、知人から安く(9割引で)譲って貰いました。

最初は少々不安でしたが、使用された形跡が無く、ピッカピカのもので、何となく得をしたような感じです。

ビデオカメラ CANON XH-G1S

ビデオカメラ CANON XH-G1S

さて、今年のビデオ撮影ですが、7月下旬に、母が入居している特別養護老人ホーム五天山園の「第22回 五天山園ふれあい夏祭り」を撮影しDVDに編集して寄贈したところ、施設長やヘルパーの皆さんからたいへん喜ばれました。

「第22回 五天山園ふれあい夏祭り」のビデオより

8月11日には、町内会主催による「子供盆踊り大会」の撮影。午後6時から8時半まで、ほぼ立ち続けの撮影は、高齢者にとっては疲れました。

「子供盆踊り大会」のビデオより

8月下旬には、私の古巣である北大工学部・応用制御工学講座の同窓会が催されましたが、幹事代行である私の能力不足のせいか、出席者が4名という結果になりました。同窓会のビデオ撮影はありませんが、ホテルの係員にスナップ写真を撮って頂きました。

幹事が代われば、参加者が増えるかどうかは分かりませんが、他の研究室の同窓会は、どのように運営しているのか調べてみたいですね。

応用制御同窓会「みんなでしゃべろう会」のご報告とお礼

応用制御同窓会「みんなでしゃべろう会」のご報告とお礼

9月8日には、女声合唱団「コーロドルチェコンサート2018」の撮影。

この2日前の2018年9月6日には、北海道大地震「北海道胆振東部地震」が発生したため催行できるか心配でしたが、予定通り開催されました。来場者も70名以上で、盛況のうちに終わりました。

今回もDVDに編集して、集合写真と併せて合唱団の皆さまにお渡ししたところ、たいへん喜ばれ、私もやり甲斐を感じております。

本動画は1時間25分の作品を約21分に短縮したものです。

平均年齢は70歳代とのことですが、とてもそうは思えないくらい、若々しく、澄み切ったコーラスで、心が癒やされました。

女声合唱団、コーロドルチェのリーダーの方から2年後の撮影も依頼されましたので、それまで元気で生きていたいと思っています。

9月から10月にかけては、もう40年以上も使っている給湯の配管を、メンテナンスしやすいように、壁の埋め込み配管から、縁の下配管に切り替えました。自宅の縁の下は、人間が這って歩けるくらい深いのですが、何せ土間ですので、ズボンや作業服が泥だらけになります。

それよりもキツいのは、床下に配管の穴を開けると、敷き詰めてある断熱材のグラスウールの粉や埃が舞うため息苦しくなります。できるだけ呼吸をしないようにして作業をしなければ、健康上よくありません。マスクも考えたのですが、メガネが曇るため、まともな作業が出来ません。また、軍手の中にグラスウールの粉が入り込み、数日間、かゆい思いをしました。配管工事(約7m)と配管断熱工事で一週間かかりました。

まあ、素人の工事ですので、こんなものでしょうか。

10月中旬からは、屋根の上での工事です。

まず、屋根のスガ漏れ防止の工事です。この工事は毎年やっているのですが、なかなか解決しません。昨年はトタンのハゼ(トタンとトタンの繋ぎ目)の部分にスガ漏れ防止用のシートを貼ったのですが、ダメでした。結構高かったんですが。また、スガ漏れ防止用の装置やヒーターなども試してみたのですが、やはりダメでした。

仕方なく今年の春、塗装工事(トタンのハゼ締めとコーキング含む)をしてくれた業者に頼んだのですが、秋になっても音沙汰が無いので、それを断り、新たな方法で、スガ漏れ工事をしてみました。

新たな方法というのは、外壁用の「水漏れ防止剤」をハゼの部分に染みこませてからコーキングを行い、水漏れ防止用のパテで、スガ漏れしているハゼを埋め込み、トタン用ペンキを塗って仕上げといった簡単な方法です。これでスガ漏れが収まれば、儲けものなんですが、さてどうなるか雪が積もるのが楽しみです。

屋根の上での工事は、まだ続きます。

まず、スノーダクトに被せてある木製スノコに防腐剤の塗り直しです。 長さが12m位あるので結構時間がかかります。次に、アマチュア無線のダイポールアンテナが、台風の影響で向きが変わったため、定位置に設定し、ローターベアリングとステーベアリングに、潤滑剤5-56を噴霧し、ルーフタワーのステーを張り直して、一応アンテナ整備は完了。

最後に、ソーラーパネルの電圧チェック。4系統全て正常であることを確認。直流の70ボルト~80ボルトと結構バラツキがありますが、コントローラーを繋げば、直流24ボルト~28ボルトで安定します。

これを24ボルト用インバーターを通すと交流100ボルトになります。

そうそう、忘れていました。門周りと玄関通路に置いてあった盆栽と植木は室内に入れました。

最後は、裏に置いてある除雪機を玄関前に持ってこなければなりません。これは、例年11月下旬から12月上旬に行っている冬囲いの後でも良いでしょう。これで、冬将軍の到来を待ちます。

では、今日はここまでにしたいと思います。

2018/10/30 石川栄一

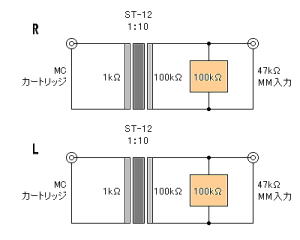

今回はレコードプレーヤーのカートリッジ用MCトランスのお話です。

MC(ムービングコイル型カートリッジ)用のトランスは、高価(数万円~数十万円)で、買うのがバカバカしくなります。

回路自体は単純ですので、パーツさえ揃えば、簡単に作ることができ、また経費も3千円程度です。

電子式もありますが、今回はシンプルな山水の低周波用トランスST-12を使用したトランス式にしました。

このような回路は、電子工学に携わっている方なら誰でも知っている基本回路です。

ST-12A(1個720円 by秋月電子通商)を2個、100Kオームの抵抗2本(1本20円)。あとは基板とケース、RCAジャックが4個(1個60円)、アース端子(200円).

価格は全て秋月電子通商(秋葉原)の通販価格です。

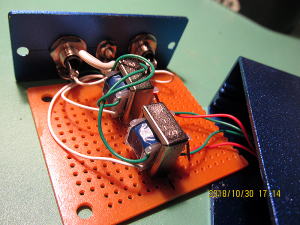

ケースと配線済みMCヘッドトランス

山水のST-12Aが2個並んでいます。

プレーヤーとフォノアンプに接続

MCカートリッジは、DENON DL-103

再生風景

自宅車庫とソーラーパネル

皆さん、お元気ですか。今年もあっという間に半分が終わりました。

4ヶ月ぶりの近況報告です。春先からの心臓のカテーテル検査入院、雪割り、冬囲い外し、そして、花壇やプランターに花植。庭のスイレンは寒さのため枯れたため新しく睡蓮鉢を設置。しかしスイレンはなかなか大きくなりません。今年のものにはならないかも知れませんね。

五葉松の盆栽は春先に枯れてしまったし、そもそも私には植木や花などを育てるのは無理なのかも知れませんね。

梅の木が満開(撮影5月5日)

そして2ヶ月後、たくさんの梅の実がなりました。(撮影7月6日)

梅酒でも作ろうかと思っています。

さて、前回お話ししたように、母が老人病院から特別養護老人ホーム(特養)に移転してから、3ヶ月が経過しました。母は病院にいた頃より、日増しに元気を取り戻し、現在は正常な会話ができるようになりました。

歩けないことと、認知症であることを除けば、至って元気なんですが、見舞いに行って会話をしたあと、私と「一緒に帰りたい」とせがまれるのが大変辛く、帰るときは、後ろ髪を引かれる思いです。

特養の入居料金は、有料老人ホームと比べると非常に安く、半額くらいなのですが、それでも毎月8万円くらいかかります。

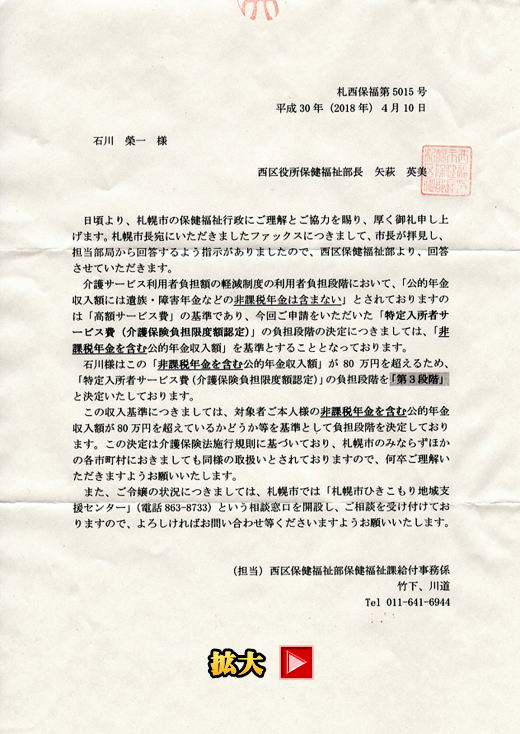

そこで「介護サービス利用者負担額の軽減制度」という制度を利用したところ、「第3段階」という結果になりました。この結果、「第2段階」と比べ、月2万数千円、年間30万円ほど多く入居費が掛かります。

私は、非常に不満に思い、札幌市に下記のような問合せをしました。

札幌市長 秋元克広様 「介護サービス利用者負担額の軽減制度」について 石川 栄一 先日、私の母の特別養護老人施設(五天山園)への入所に際し「介護サービス利用者負担額の軽減制度」の申し込みを行いましたが、その結果は「第3段階」ということでした。

札幌市のホームページ「介護サービス利用者負担額の軽減制度」では、「(※1)公的年金収入額には遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。」と書いてあったので「第2段階」に該当すると思っていましたので、非常に残念です。

また、私には、引きこもりの娘がおりまして、非常に厳しい日々を送っております。そういった事情も考慮せずに、機械的に、しかも国の方針のままに物事を決定するのはどうかと思います。

以上の点につきまして、的確なご回答をお願いします。

なお、引きこもりの娘の件に関しては「平成24年度ふらっとホームin西区」でも述べさせて頂き、当時の渡部副市長とも副市長室で直接面談させて頂きました。

この事に関して、札幌市西区保険福祉課に問い合わせましたら「管轄外なので何もお答えできません」ということでした。

以上 2018/04/05■平成24年度ふらっとホームin西区

http://www.city.sapporo.jp/nishi/torikumi/towntalk/h24.html#05(本資料は札幌市にとって都合の悪い内容なのか削除されたようだ。)

(別紙)札幌市の回答

札幌市の回答に対する私の意見

札幌市長 秋元克広様

市民の声を聞く課 殿「介護サービス利用者負担額の軽減制度」について 石川 栄一 「介護サービス利用者負担額の軽減制度」についてのご回答をいただきましたが、やはり形式通りの回答でした。(別紙)

札幌市が、なんでもかんでも国(政府の介護保険改悪)の言いなりに、市政を行うのであれば、地方自治など必要ないと思います。極端な話し、市役所ではなく、国の代官所(出張所)があれば、政府もやりやすいでしょう。

現在の札幌市は、一体、国(政府)の方を向いているのか、市民の方を向いているのかと問われれば、国の方針通りと言うでしょう。

しかし、地方自治というのは、住民の意思を反映したものであり、地域の住民の公益を満たすものであるということです。介護保険改悪法一つで、何もかも処理してしまうのなら、地方自治など必要ないと考えます。

札幌では、介護福祉問題に止まらず、生活保護問題でも、数々の悲惨な事件がありました。

【北海道姉妹凍死】

死の前に3回生活保護窓口訪れ、門前払い。2012年1月

札幌市白石区のマンションの一室で、遺体で発見された40代の姉妹は、生活保護申請が認められず窮乏を極めて亡くなった。

【札幌・女性餓死事件】

1987年1月、札幌市白石区の市営住宅の一室で、女性(39歳)が衰弱死しているのが発見された。女性には3人の子供がいた。

【元彼(もとかれ)に面倒見てもらえ】

若い母子が札幌の福祉事務所に生活保護の相談に行くと、担当者が「元彼に面倒見てもらえ」といった返答であったため、その若い母子が焼身自殺。

など、これらもすべて、国(政府)の方ばかり向いているから起こったといっても過言ではありません。私は、これらの件で、札幌市の担当者に強く抗議をしています。結果は「聞き置く」という対応でした。市の担当者には全く反省の色はありませんでした。

おそらく、札幌市の職員は、札幌以外の出身者が多いため、市民のためではなく、どうしても国の方ばかり向いてしまうのではないかと思います。

そもそも、札幌市長の秋元克広様も夕張市出身のため、札幌市や市民に対して、どの程度の愛着があるのかどうか疑問に思っています。

ちなみに、私は札幌生まれの札幌育ちで、勤務先も40年間、北海道大学でした。私の両親も札幌生まれの札幌育ちです。

父は元、鉄道公安官で30年前に他界しましたが、母については、今回の特養(五天山園)の負担段階の件で問い合わせています。

札幌市長秋元克広様には、国の方針ではなく、市民の意思を反映し、地域の住民の公益を満たすために働かれるようお願い申し上げます。

2018/04/12

文字は読めるが文章が読めない人(読解力の不足)。

私自身も文章が読めない部類に入るのかもしれませんが、ある程度は、相手の文章から、その気持ちを読むことができると思っています。

しかし、相手の言葉の裏を深読みしたり、その裏の裏を読むことは非常に苦手です。単純な文章であれば、即答できますが、私にとって意味不明な文章の場合は、何も答えることができず、そのまま放置することもあります。

札幌市の場合はどうでしょうか。

例えば、札幌市の回答(別紙)で、次のようなくだりがあります。

また、ご令嬢の状況につきましては、札幌市では「札幌市ひきこもり地域支援センター」(電話863-8733)という相談窓口を開設し、ご相談を受け付けておりますので、よろしければお問い合わせ等くださいますようお願いいたします。

この回答は、札幌市への問合せの文章、『私には、引きこもりの娘がおりまして、非常に厳しい日々を送っております。そういった事情も考慮せずに、機械的に、しかも国の方針のままに物事を決定するのはどうかと思います。』に対する回答と思います。

ここで私は「精神的にも経済的にも厳しい」と訴えているつもりですが、どうも札幌市には分かって貰えなかったようで、「引きこもりの娘の生活費に1ヶ月○○万円かかっている」というように、もっと具体的に訴えなければ、札幌市の担当者には私の文章が読めないようです。

そもそも「札幌市ひきこもり地域支援センター」に問い合わせて、経済的にも精神的にも解決できるものなのか、疑問に思います。

私は、5回ほどメールで現在の状況を訴えましたが、多忙なのか、それとも私の文章が下手だったのか、何の手応えもありませんでした。

札幌市の他の部署ならともかく、「札幌市長」や「市民の声を聞く課」が、市民の「文章が読めない」のなら、もう終わっています。

「明日は良い日になりますように」と、願う日々が続きます。

では、今日はここまでにしたいと思います。

2018/7/7 石川栄一

庭の桜(5月1日)

庭の桜庭の桜(5月1日)

庭の梅庭の桜(5月5日)

庭の梅(5月5日)

庭の梅(5月5日)

庭の梅(5月5日)

庭の梅(7月6日)

庭のスイレン鉢(手前)(7月6日)

もしスイレンが咲いたら大きく撮します。

映画「ソイレント・グリーン」 もう40年以上も前になるでしょうか、昔の彼女と映画「ソイレント・グリーン」を見に行った思い出があります。

『あらすじ』

この映画のあらすじを端的に言いますと、50年後の世界、人間が地球上に溢れるほど増え続け、ある国では食糧難に陥ります。

そこで食糧難を打開するために、ソイレント社は、新しく開発したソイレント・グリーンを配給します。

ある夜、ソイレント社の幹部が暗殺されます。そこで殺人課のソーン刑事(チャールトン・ヘストン)が捜査に乗り出しますが、ソイレント社が雇った殺し屋(チャック・コナーズ)に暗殺されそうになります。

そんな中、ソーン刑事と同居人のソル老人(エドワード・G・ロビンソン)が公営安楽死施設である「ホーム」に行ったことを知ります。

慌てて「ホーム」に向かったソーン刑事は、ソイレント・グリーンの真実を知ってしまいましたが、死を選ぶしかなかったソル老人の最期を見届けることになります。

公営安楽死施設である「ホーム」では、草原や大海原などの映像とベートーベンの交響曲第6番「田園」の響きに包まれてソル老人が死んだ後、ソーン刑事は、その遺言に従い、裏づけをとるために死体を追跡します。

そしてソル老人をはじめ多数の死体がトラックでソイレント社の工場に運び込まれ、人間の死体からソイレント・グリーンが生産されている事実を突き止めます。

その後もソーン刑事は、暗殺者の襲撃を受けます。彼らを倒したものの自身も深手を負ったソーン刑事は、病院に搬送されながら叫びます。

「ソイレント・グリーンの原料は人間だ。早く何とかしないと、今に食糧生産のために人間を飼うようになる。その前に何とかしなくてはならないんだ!」

ここで、映画は終わります。

この映画のキャスティングで面白いのは、ソーン刑事(チャールトン・ヘストン)と同居人のソル老人(エドワード・G・ロビンソン)は、あの有名な史劇「十戒」では、敵同士だったんですが、この映画では友人同士で助け合います。

また殺し屋のチャック・コナーズは、50年以上前の西部劇「ライフルマン(TV)」では、正義の味方だったんです。

映画って本当に面白いですね。

『キャスト』

■チャールトン・ヘストン(日本語吹替:納谷悟朗):ロバート・ソーン

■エドワード・G・ロビンソン(日本語吹替:浮田左武郎):ソル・ロス

■チャック・コナーズ(日本語吹替:大塚周夫):タブ・フィールディング

ジョゼフ・コットン(日本語吹替:吉水慶):ウィリアム・シモンソン

■リー・テイラー=ヤング:シェリル

『備考(Wikipedia)より』

1974年アヴォリアッツ国際ファンタスティック映画祭グランプリ受賞、サターンSF映画賞受賞。

ラストの「人間を飼うようになる」という台詞の伏線として、既に特権階級では若く美しい女性を家具として部屋に置くことが当然となっています。

ソルに代表される複数の老人は、幾多の書物から知識を得て自らも「本人間」ともいうべき存在となっています。

レイ・ブラッドベリの『華氏451度』に登場する本の内容をまるごと暗記してそらんじることのできるレジスタンスを連想させますが、彼らとは異なり職業として「本」という物品の代用となっています。

「本人間」を演じたエドワード・G・ロビンソンは本作の公開前に他界しており、本作品が遺作となりました。

「ソイレント」とは大豆(soybean)とレンズ豆(Lentil)から連想された造語とされます。

藤子・F・不二雄の短編作品『定年退食』は設定やストーリーに類似点がありますが、藤子は盗作を否定しています(『カンビュセスの籤』、中央公論社1987年刊の「まえがき」)。

映画「ソイレントグリーン」予告編 https://youtu.be/kJj_OOLTLyk ●原題:Soylent Green

●ジャンル:ドラマ/ミステリー/SF/

●上映時間:97min

●製作年:1973年

●製作国:アメリカ

●言語:英語

皆さん、お元気ですか。三ヶ月ぶりの近況報告です。

先日まで、除雪の日々でしたが、春も間近、札幌も雪解けが進んでいます。しかし、春の雪は重たいですね。

ソーラーパネルや庭の赤松に積もっていた雪もすっかりと融けて、小鳥たちの遊び場になっているようです。

北大病院 12階からの風景

先日まで北大病院に、心臓カテーテルの検査入院をしておりました。

二年半ほど前に、心電図を撮って貰ったところ、波形に心筋梗塞の疑いがあると認められたため、造影剤を使って心臓CTの検査を2回ほど行いました。

検査結果は、部分的に動脈硬化が進んでいるようなので、心臓カテーテルの検査を受けるよう勧められましたが、私の母が危篤状態だったため、検査を保留して、二年が経過しました。

現在、母の容態が安定しているため、思い切って、心臓カテーテルの検査を受けることになりました。

北大病院の病室は、二人部屋の窓側で、景色も良く、夜景も綺麗でしたね。また、看護師も皆、若くて美人ぞろいでした。不快指数ゼロ!。

私が北大に在職していた頃の北大病院には、これほどたくさんの美人看護師はいなかったと思います。

入院の翌日に、心臓カテーテル検査を受けました。

検査室は寒かったですね。右腕の手首に部分麻酔を行い、静脈にカテーテルを挿入されます。やがて、足首や腕が熱くなったりしますが、心臓にカテーテルが入ってくるような自覚症状は全くありません。

その間、脈拍の「ピッ、ピッ、ピッ、・・」という音が耳に入りますが、特に、息苦しさや痛さもありません。

検査が終わり、カテーテルを抜くときは、腕がスーといった感覚です。検査は準備時間を入れて、1時間ほどで終わりましたが、その後の容態をみるために、数日間の入院生活になりました。

検査結果は、狭心症になるような原因は見当たらないとの事でした。

入院中は、パソコンやスマフォ、携帯もOKでしたが、午後9時消灯はキツかったですね。慣れてしまえば、午後9時でも眠れますが、朝5時頃に目が覚めてしまうのも、キツかったですね。

午後9時消灯というのは、誰がどういう訳で決めたんでしょうね。

さて、退院の日に入院医療費を支払うのですが、私の場合は、低所得者の区分1で、約26,000円で収まりました。

隣に入院していた患者さんは、私と同じ検査で入院日数も同じでしたが、約70,000円もかかったようです。恐らく私よりも収入が多いのでしょう。

二年前に心臓CTの検査を2回受けたときは、研究扱いだったため、1万円(2回で2万円)の謝金を頂きました。

謝金の頂き方は簡単でした。循環器内科の医師から、心臓CTの検査を勧められたとき、私は「お金がないから致しません」と言うと、医師は「お金は掛かりません」というので、検査を受けたというわけです。

母の部屋に飾ったひな人形

本日、特別養護老人施設への入園が決定との連絡が入りました。

待機者が110名もいたのに、私の母が優先されました。

母は、10年前から認知症を患い、そして約3年前に心不全で倒れて、現在、近くのリハビリテーション病院に入院しております。

このまま、寝たきりの状態で人生を終わらせるのも、非常に不びんでありますので、思い切って、近くの特別養護老人施設(特養)に申し込む事を決断しました。

そして、本日、特別養護老人施設から入園決定の案内があり、明日15日に説明を聞きに行く予定です。

老人施設については、以前「ふらっとホームin西区」に参加した際に、副市長の渡部氏から招待を受け、数日後、札幌市本庁舎の副市長室に出向き、直接説明を受けた経緯があります。

副市長室は市役所の10階にあるのですが、エレベーターを降りると右側に、ガラス張りの壁の中央に扉があり、その前にガードマンが頑と構えております。

前もって連絡をしていたので扉を開いてもらい、中に入ると、秘書に案内され、秘書室の長い部屋を通り、副市長室に入ります。

この副市長室も非常に広く、40~50畳くらいの広さで、北大工学部の教授室の7~8倍はあります。

10分くらい待つと、副市長の渡部さんが入ってきて、1時間くらいにわたって、老人問題や施設などについて説明されました。

■『平成24年度ふらっとホーム in 西区』 写真私の発言内容と上田市長(当時)の直答が載っています。

隠居部屋のDTM(デスクトップミュージック)システム

今月上旬、研究室のT教授の見舞いに行きました。

妻は、T先生は大変な容態なので、行かない方が良いと言っておりましたが、研究の指導や私たちの結婚媒酌人をして頂いたり、亡き奥様にもたいへんお世話になったので、以前からどうしても見舞いに行かなければならないと思っていました。

T教授の息子さんに電話をしたところ、快く了解してくれたので、入院先の病院で待ち合わすことにして、見舞いに行きました。

病院は私の自宅から3キロくらいで、クルマで10分の所にあり、T教授の病室はナースステーションのすぐ隣でした。

T教授は短髪でメガネを外していたので、別人のように思いましたが、私のことは直ぐに分かったようです。お見舞いを渡したら、何か神妙な顔をしていました。

息子さんの話では、二年前、T教授は自宅で転倒して首の骨を折ったとのことで、全身の神経が麻痺しているとのことです。

会話は咽喉マイクで可能ですが、私にはよく聴き取れませんでした。

しかし、私が退室するときに、T教授は何回も「ありがとう」と述べていたのがよく分かりました。

T教授が、あまりにも不運な状況なことと、経済的にも大変なようですので、息子さんにも同情しています。

私は、他人事とは思えないので、現在、全労済の「シニア傷害安心Hタイプ」を申し込みの準備をしています。

では。今日はここまでにしたいと思います。

2018/3/24 石川栄一

私の隠居部屋から見た風景

自宅玄関(早咲きのツツジ)

自宅玄関(早咲きのツツジ)

母の居間

母の居間とひな人形

クンシラン

玄関のフェラーリ(温室の上のクルマ)

愛車のフェラーリ(ラジコン)

DTM(デスクトップミュージック)

システム

DTMとアマチュア無線システム

私の隠居部屋

オーディオシステム

アマチュア無線システム

私の隠居部屋

階段の柱にカメムシ現る

カメムシ現る(拡大)

やはり春ですね。

2017年までの報告はこちらです。

2015年から2017年までの近況報告

お問い合わせはメールでお願いします。

主催者 石川栄一宛

|

|

||

Copyright(C) 20015 おもしろ世相 小話とむかし話 All Rights Reserved. Template design by Nikukyu-Punch |